ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

言葉の表現は、厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しています。初級者の方にも伝わりやすいように書いているため、専門的に勉強している方は少々まどろっこしい部分もあるかもしれません。

問-31.32の登場人物はA夫さん夫婦。60歳代前半くらいの年齢のご夫婦です。

お二人の年金の加入期間や支給開始年齢についての相談を受けるという事例です。

主なポイントはこちらです。

- 老齢基礎年金の受給資格期間の種類

- 受給資格期間の月数

- 支給開始年齢

- 加給年金額と振替加算

老齢基礎年金の受給資格期間

出題される受給資格期間は3つ

年金を受け取るためには、保険料を納めた期間や被保険者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この、年金を受け取るために必要な加入期間を『受給資格期間』といいます。

受給資格期間にはいろいろあるのですが、この設問では3つに絞って出題されています。

①保険料納付済期間

→国民年金の保険料を納めた期間

→厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員等であった期間 ※1 のうち、20歳以上60歳未満の期間

②第3号被保険者期間 ※2

→昭和61年4月以降に会社員・公務員等の妻(夫)であった期間

③合算対象期間

→年金額の計算には含めないけど、年金がもらえるかどうかを判断するときには月数に含める期間(本来は多数あるが、この設問では2種類のみ)

※1.2 細かいことを言いうと、第3号被保険者期間も保険料納付済期間のひとつです。また、厚生年金保険や共済組合に加入していた期間について、昭和61年4月以降は第2号被保険者期間と表記すべきです。ここではわかりやすさを重視して、日本年金機構発行の老齢年金ガイドを参考に記載しています。

①②③をくわしく見ていきましょう!

①保険料納付済期間

厚生年金保険等に加入していた期間のうち、保険料納付済期間となる期間には年齢の制限があります。

ここで言う保険料納付済期間は、『老齢基礎年金』の計算に反映されるものなので、国民年金の保険料を本来納める期間に合わせていると考えてください。

技能・応用問題では、例えば20歳未満のうちから20代前半にかけて会社勤めをしていた人について、その期間のうち20歳以上の期間だけを抜き出し、その月数を答えるような問題がでます。

【重要ポイント】

- 『20歳以上の期間』は、20歳に達する月を含めて数える。

- 『60歳未満の期間』は、60歳に達する月は除いて数える。

例)11月11日生まれの場合

『20歳以上』は20歳になる年の11月から数える。

『60歳未満』は60歳になる年の10月までを数える。

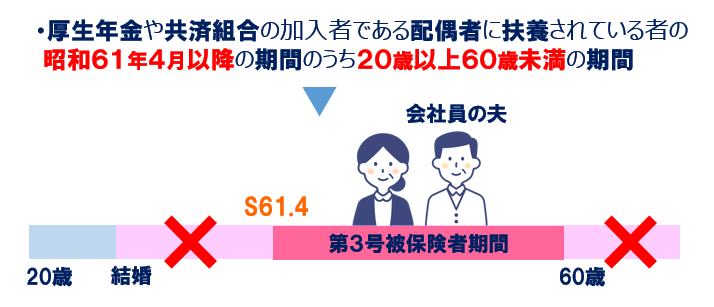

②第3号被保険者期間期間

厚生年金保険や共済年金等に加入している配偶者に扶養されている期間を第3号被保険者期間と言い、国民年金保険料を納めなくても受給資格期間になります。

この制度は昭和61年4月からはじまったので、それ以前から結婚していたとしても、S61.4以降の期間のみカウントします。

【重要ポイント】

- 昭和61年4月以降の期間であること

- 本人(妻)が60歳未満であること

- 配偶者(夫)が会社員・公務員であること

- 配偶者(夫)が基本的に65歳未満であること

試験では、『夫が転職に伴って一時期仕事をしていない期間がある』『妻が60歳になる前に年上の夫が65歳になる』という事例が出題されることがあります。その場合、問題文に書かれている期間をそのまま数えて答えると間違いになってしまうように設定されていることが多いです。

試験では妻が第3号被保険者の事例が出ていますが、実際には夫が第3号になるケースもあります。

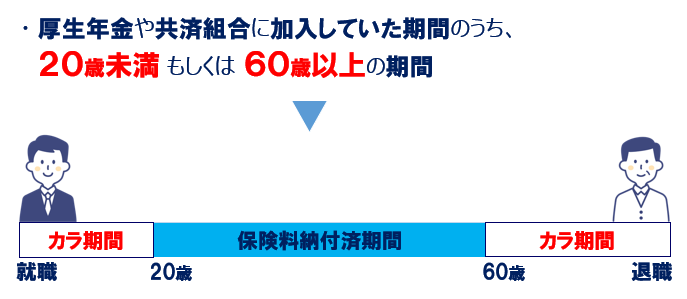

③合算対象期間

年金が受給できるかどうかを判断するときには含めて数えるけど、年金がいくら受給できるのかを計算するときには含めない期間です。

受給資格期間に合算できるから合算対象期間です。

期間だけど中身(年金額)はからっぽということで、通称『カラ期間』と呼ばれます。ここでも以降『カラ期間』と書かせていただきます。

カラ期間にはじつに多くの種類があるのですが、この設問で押さえておくのは2つだけでOK!

カラ期間その1

①保険料納付済期間のところで、「厚生年金保険等に加入していた期間のうち保険料納付済期間に含まれるのは20歳以上~60歳未満の期間」というお話をしました。

それに含まれない『20歳未満もしくは60歳以降』に厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、そこがカラ期間となります。

なお、この期間は老齢基礎年金には反映されないものの、差額調整として老齢厚生年金に金額が上乗せされる場合があります。これを『経過的加算』といいます。(Cさんの事例で出題されます。)

カラ期間その2

②の第3号被保険者期間のところで、S61.4以降の期間でないと第3号被保険者期間にならないという話をしました。

それよりも前の時代に、会社員や公務員等の配偶者に扶養されていた期間がカラ期間となります。

じつは昔の年金制度では、「専業主婦は基本的に国民年金に加入しなくていいよ。でも、入りたい人は任意で加入することもできるよ。」という仕組みになってました。

実際に加入しない方が多くいらっしゃいました。

その後、昭和61年4月からは専業主婦も第3号被保険者として国民年金に加入することになりました。

それより前に専業主婦だった期間がある方の受給資格期間を数えるにあたって、不利にならないようにするために昭和61年3月以前の期間がカラ期間になります。

カラ期間ではなく年金額に反映もするようにしてほしいところですが…

この間に任意加入をして保険料を納めた主婦の方もいらっしゃることを考えると、そこまでしてしまうとかえって不平等というところですね。

また、昭和61年4月1日以前に20歳になった方(昭和41年4月1日以前生まれ)には要件が揃えば振替加算が加算される仕組みになっています。

うまくバランスをとっていますね!

ちなみに、この期間に『任意加入の手続きをしたけど、けっきょく保険料を納めなかった』という場合でもカラ期間になります。

(以前は、任意加入したのに保険料未納だった場合はカラ期間にならなかったので、基本知識編の方でこれを論点にしてくることがあります。)

ここまで学んだことをドリルで再確認しましょう♪

すぐやる!ドリル

・保険料納付済期間は、国民年金の保険料を納めた期間と、厚生年金や共済組合に加入した期間のうち(㋐ )歳以上(㋑ )歳未満の期間である。

・厚生年金保険や共済組合に加入していた期間のうち、20歳未満や60歳以上の期間は、(㋒ )として老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。

・第3号被保険者期間は、会社員・公務員である配偶者に扶養されている者の、

昭和(㋓ )年4月以降の期間のうち、20歳以上(㋔ )歳未満の期間である。

【答え】㋐ 20 ㋑ 60 ㋒ 合算対象期間(カラ期間) ㋓ 61 ㋔ 60

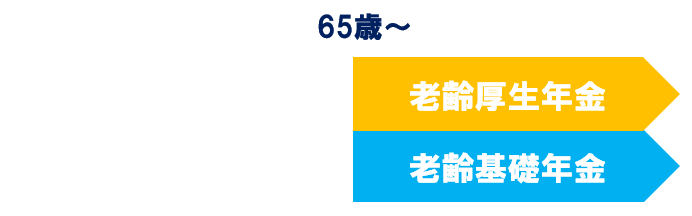

老齢給付

いつから、どんな年金がもらえるのか?についての問題です。

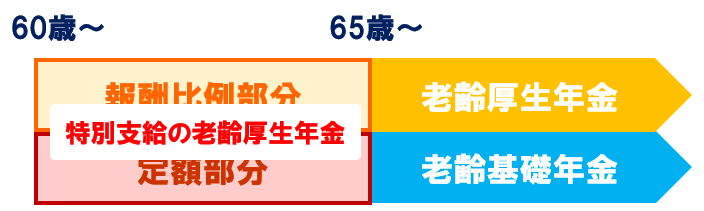

報酬比例部分・定額部分

60歳代前半から受給できる特別支給の老齢厚生年金は生年月日や性別によって支給が始まる年齢がちがいます。

こちらような、支給開始年齢をまとめた表があります。(表をクリックすると日本年金機構のHPが開きます。)

私は年金を学びはじめたとき、生年月日や性別で年金の支給がはじまる年齢がちがうことが疑問でした。また、65歳を境に、年金の呼び名が変わるもの不思議でした。

じつはこれには、年金の歴史が関わっています。

これを把握しておくと理解が進みやすいので、厚生年金保険の歴史をご紹介しておきます。

昔の厚生年金保険の法律(昭和29年改正以降)では、会社員だった人が将来受け取る老齢年金は、報酬比例部分と定額部分の2階建てでした。

それらは65歳前後で呼び名が変わったりしませんでした☟

厚生年金保険の前身となる制度はもっと昔からあって、その老齢年金は55歳からの支給だったのですが、昭和29年の改正で男性については60歳からの支給へと順次引き上げられていくことになりました。

女性については、長く会社勤めをすることがめずらしかったという時代的背景があり、55歳からの支給に据え置かれていました。

それからしばらくの間、厚生年金保険の老齢年金といえば『男性は60歳から、女性は55歳から』という時代が続きます。

昭和40年代から急速に少子高齢化が進み、さらにオイルショックを契機に高度経済成長から安定成長に移り変わる中で、昭和55年に支給開始年齢の引き上げが検討されました。

しかしこれには反発も多く、法律の改正にはいたりませんでした☟

そして、昭和60年に年金の法律の大掛かりな改正がありました。この法律は、昭和61年4月から施行されました。

それまで職業等により別々の制度として存在していた年金給付をまとめて、全国民共通の『基礎年金』という土台ができました。

そして厚生年金保険の報酬比例部分を2階部分として再編成しました。

このときに合わせて支給開始年齢の引き上げも実施しようとしたのですが、いきなりやると大混乱が起きます。

そこで、ひとまず「法律上、男性の老齢厚生年金の支給開始は65歳から」とした上で、「当面の間は、60歳~65歳前までの間は特別支給の老齢厚生年金を支給する」ということにしました。

支給開始年齢の引き上げの布石を打った感じですね。

昭和60年の改正では、女性の老齢厚生年金の支給開始年齢を55歳→60歳に引き上げていくことも決まりました。

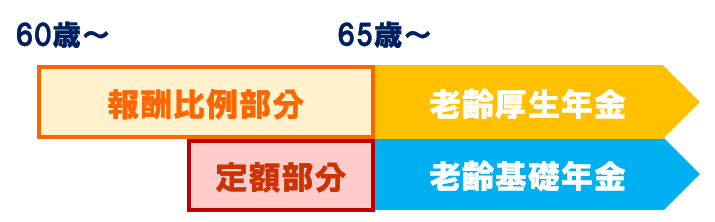

その後、平成の時代に入ってから、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を順次引き上げていくことが決まりました。

まずは『定額部分』から引き上げが始まりました☟

さらにその後、『報酬比例部分』についても支給開始年齢を順次引き上げていくことが決まりました☟

そして、最終的には65歳からの支給開始になります☟

支給開始年齢の引き上げが完了し、65歳からの支給開始になるのは、男性は昭和36年4月2日生まれの人からで、女性は昭和41年4月2日生まれの人からです。

昔の厚生年金保険の老齢年金の支給開始年齢に男女で5歳の差がついていたことがその後もずっと影響していたことから、女性の方が男性よりも支給開始年齢の引き上げペースが遅いのです。

女性でも公務員だった期間については男性と同じペースで支給開始年齢が引き上げされています。

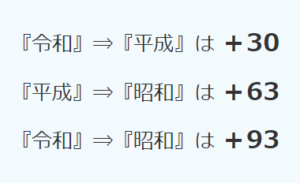

昭和36年生まれの人が65歳になるのは令和8年。41年生まれは令和13年。

支給開始年齢の引き上げが検討され始めてから昭和~平成~令和という長い長い歳月を経て、65歳からの支給開始の形になろうとしているのですね。

ちなみに、生年月日の区切りが「昭和〇年4月2日」と半端なのは、こちら☟の記事でご紹介した「年齢計算ニ関スル法律」が関係しています。

人は誕生日の前日に歳を取るので、4月1日生まれは3月31日に年齢が上がることになり、一学年上の扱いになっています。

4月1日生まれは、究極の早生まれなのです。

ここまでをまとめますね。

- 『報酬比例部分』や『定額部分』という名称は、昔の厚生年金の法律からきている。

- 支給開始年齢の引き上げは混乱をさけるために段階的に行っているため、生年月日によって支給開始年齢や受け取れる部分がちがう。

- 支給開始年齢の引き上げペースの男女差は、昔の厚生年金の支給開始年齢が男性60歳、女性55歳であったことからきている。

ちなみに、60歳代前半の厚生年金を受給するには、受給資格期間(厚+国で10年以上)を満たしたうえで、1年以上(12ヵ月以上)の厚生年金保険の被保険者期間が必要です。

問題の事例で、「妻が若いときに数ヵ月だけ会社勤めをしていて、その後はずっと国民年金」という設定がでることがあるのですが、この妻は原則65歳からしか老齢厚生年金を受給することができませんので注意です!!

支給開始年齢を暗記するためのオリジナル語呂合わせがあります!過去問解説の方でご紹介しますね。

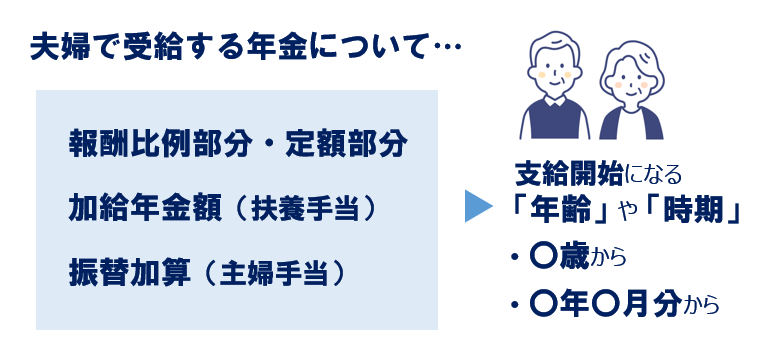

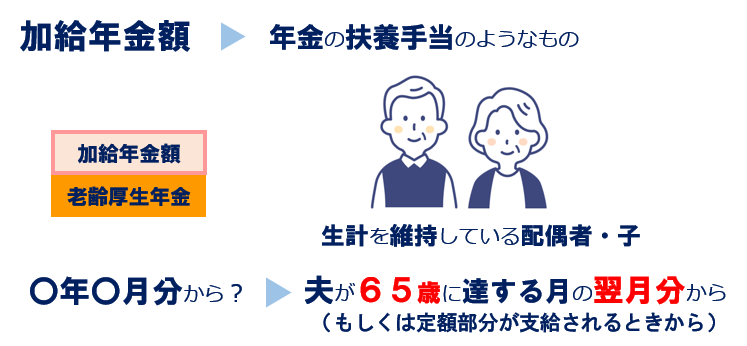

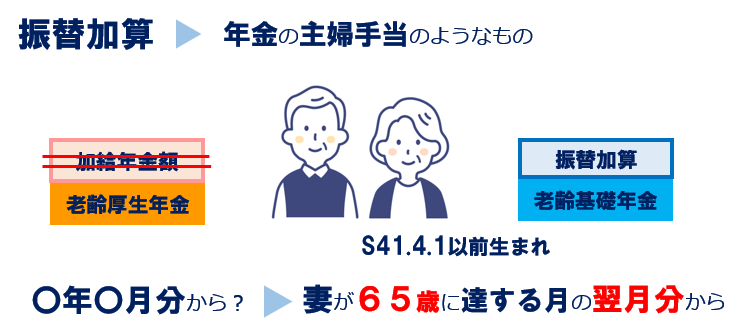

加給年金額・振替加算

『加給年金額』や『振替加算』は、夫婦の状況によって受け取ることができる年金です。

技能・応用編では、「これらがいつから加算されるか? 」という問題が出ます。今のところ、夫に加給、妻に振替が加算される設定で出題されています。(実際には夫・妻が逆のパターンもあります。)

加給年金額

「年金生活なのに扶養している家族がいる」そんなときに老齢厚生年金に上乗せされる扶養手当のようなものです。

加給年金額が加算されるかどうかは、夫婦の厚生年金保険の被保険者期間や年齢差などがからんできてちょっと複雑です。

ただ、技能・応用編の問題では今のところ事例の設定上、夫に65歳から加算される要件は揃っていて、『何年何月分から加算されるのか』が論点になっています。

65歳になる月の『翌月分』からというのがポイントですね!!

振替加算

妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(実際には夫・妻が逆のパターンもあります。)

振替加算についても、加算されるかどうかは加給年金額と同様に夫婦の厚生年金保険の被保険者期間や年齢差などがからんできて複雑です。

今のところ事例の設定上、妻に65歳から加算される要件は揃っていて、『何年何月分から加算されるのか』が論点になっています。

振替加算も、基本的には65歳になる月の『翌月分』からの加算となります。

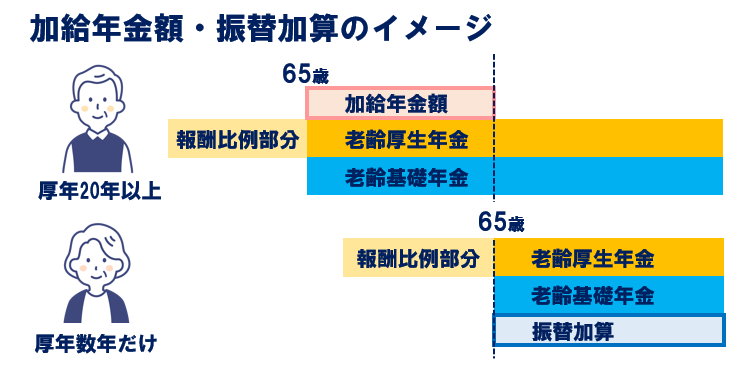

加給年金額・振替加算の受給イメージ

Aさん夫婦の年金に加算される加給年金額と振替加算は下の図☟のようになります。

夫が会社員として長く働いていて、妻は数年間だけ会社員時代がある。そして夫の方が年上というパターンです。

今後、ちがうパターンの出題もあるかもしれませんが、ひとまずは上記のパターンで慣れましょう。

そして、繰り返しになりますが、論点は『65歳に達する月の翌月』が何年何月なのか?です。

65歳に達する月の翌月は…

- 基本的には誕生月の翌月

- 1日生まれの場合は誕生月当月

夫婦のどちらかが『1日生まれ』の事例が高頻度で出題されるので注意してください!

例)65歳に達する月の翌月は?

①昭和34年4月2日生まれ

65歳に達する日→令和6年4月1日

令和6年4月の翌月→令和6年5月

②昭和34年4月1日生まれ

65歳に達する日→令和6年3月31日

令和6年3月の翌月→ 令和6年4月

ここまで長くなりました。おつかれさまです。今のうちにドリルでまとめておきましょう!

すぐやる!ドリル

試験では夫に加給年金額・妻に振替加算が加算される事例が出題されていますので、ドリルもその設定で解いてください(実際には夫婦逆に支給されるケースもあります)。

厚生年金保険の被保険者期間等の要件は満たしており、夫は65歳時点まで在職しているものとします。

・昭和34年3月2日生まれの夫には(㋐ 令和 年 月)分から老齢厚生年金に

加給年金額が加算される(妻が年下の場合)。

・昭和34年3月1日生まれの夫には(㋑ 令和 年 月)分から老齢厚生年金に

加給年金額が加算される(妻が年下の場合)。

・昭和39年4月3日生まれの妻には(㋒ 令和 年 月)分から老齢基礎年金に

振替加算が加算される(夫が年上の場合)。

・昭和39年4月1日生まれの妻には(㋓ 令和 年 月)分から老齢基礎年金に

振替加算が加算される(夫が年上の場合)。

【答え】㋐ 6年4月 ㋑ 6年3月 ㋒ 11年5月 ㋓ 11年4月

以上、問31.32のインプットでした。

基本知識編ではここに載せた論点よりも幅広い範囲の学習が必要になります。 また、社労士やFPを受験される方は、必ずそれぞれの専用のテキストで情報を補完してください。

過去問スペシャル解説!!

2021年10月試験を題材に、問31.32を解くテクニックである「線表の書き方」や「特老厚の支給開始年齢の覚え方」をご紹介しています!(noteの有料記事です。)