ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

問-45.46の登場人物はH夫さんとその妻です。

すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しているH夫さんが65歳になるときの手続きや年金の受取金融機関の変更の手続きについて問われます。

この試験、そもそもは金融機関の社員向けのものなので、口座に関する知識は大事なんです。

うっちー

うっちーポイントはこちらです!

- 年金の振込口座に指定できる口座の種類

- 振込口座の変更に関する記入項目等の知識

- 65歳到達時のハガキ形式の年金請求書の取り扱い

- 繰下げ希望欄の記入方法

- 電子申請の利用

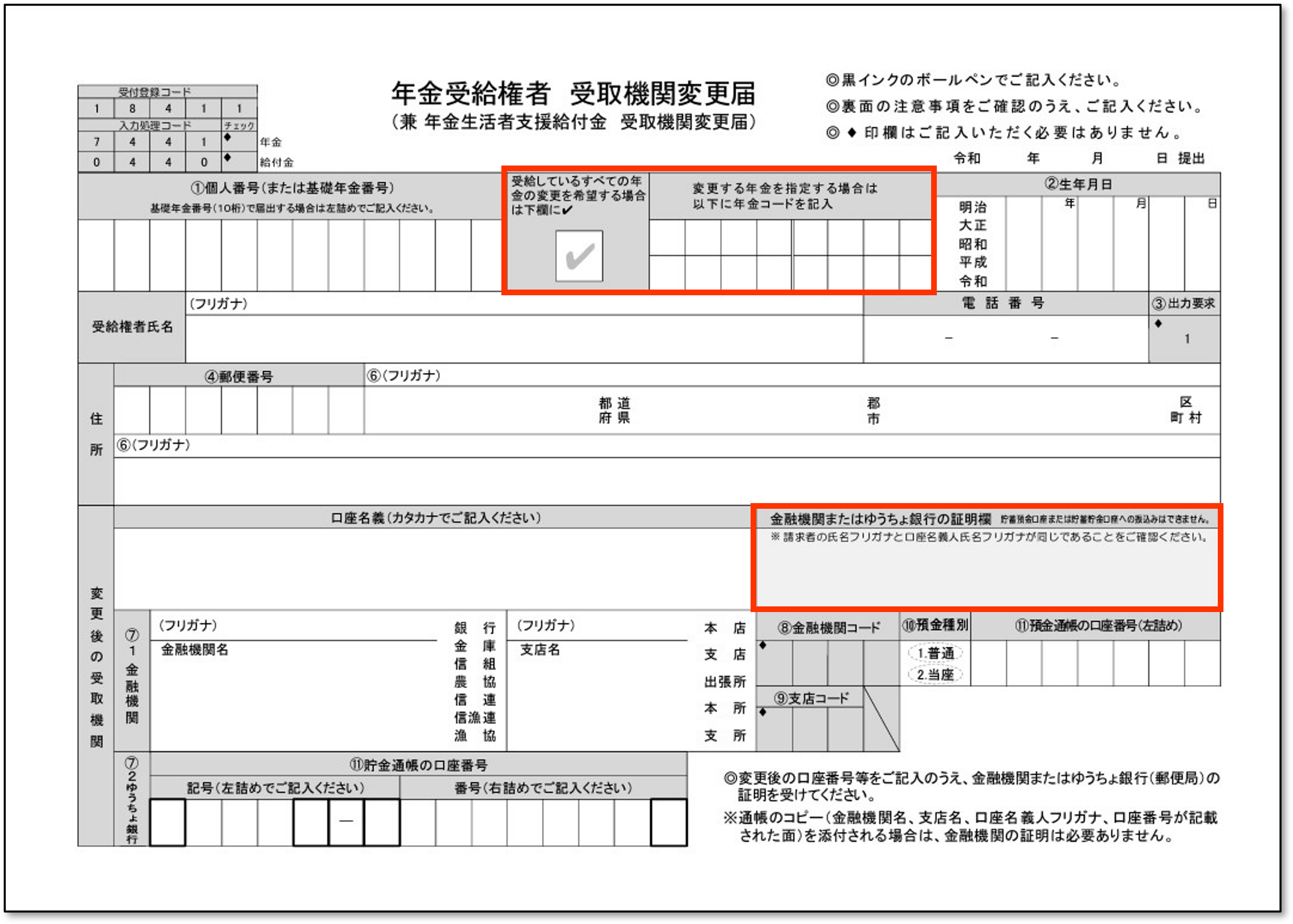

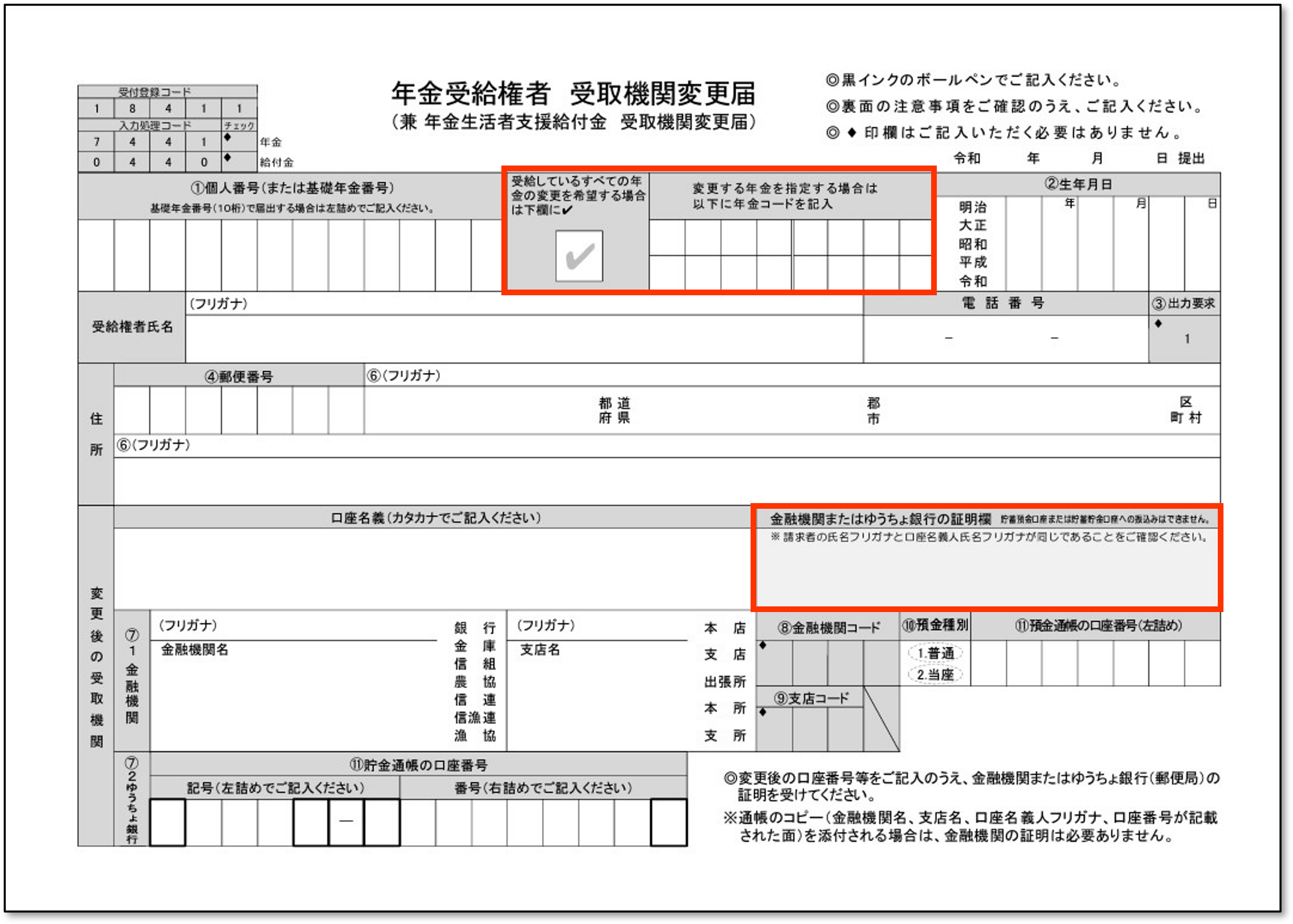

年金受給者 受取機関変更届

年金の振込先口座

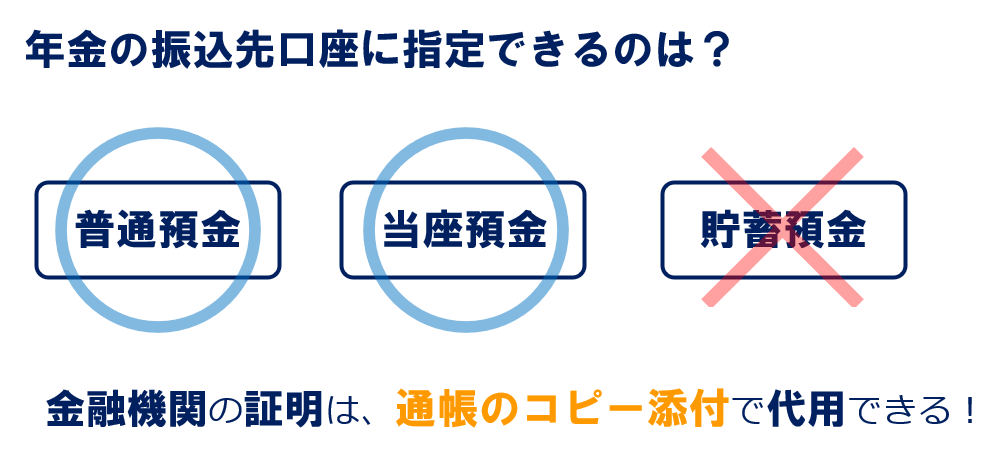

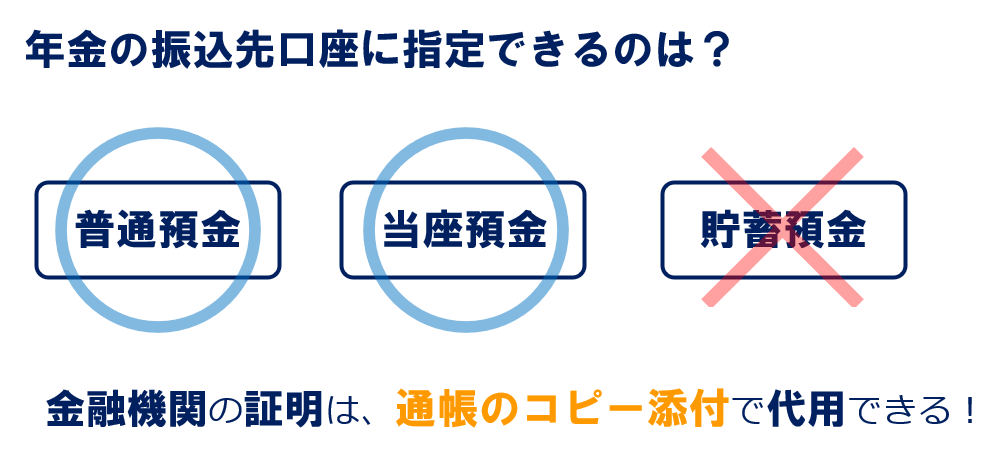

年金の受取には、『普通預金(貯金)』『当座預金』が利用できます。

『貯蓄預金(貯金)』は利用不可です。

当座預金は小切手や手形などの決済に使われる口座です。

貯蓄預金は残高が定められた金額以上あると普通預金より金利が高くなる口座。定期預金ではないので、いつでも引き出しができます。自動引き落としや給与・年金の受取などには使えません。

受取機関変更届の記載方法

受取機関の変更には、こちらの様式を使います。

様式は、日本年金機構のWEBからダウンロードできます。

あくまでも様式のダウンロードであり、手続きそのものをネット上で行うことはできません。

電子申請が可能になりました☟

電子申請

ねんきんネットから電子申請を利用することができるようになりました!

登録済みの「公金受取用口座」を利用する場合に限ります。

他にも、海外にお住いの場合や後見人が登録されている場合などは電子申請ができず、従来の手続きが必要です。

その他

- 手続きは、年金事務所の窓口の他、郵送で提出することもできます。

- 住所のみの変更であれば、原則届出は不要です。

- 変更後の受取口座への入金が確認できるまでの間は、旧口座は解約しないようにアドバイスします。

次の年金支給日までに口座の変更が間に合わないことも考えられますからね。

年金コード

年金コードとは、老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を4桁の数字で表したものです。

『老齢厚生年金』と『障害基礎年金』のように2種類以上の年金を併給している場合、年金コードを変更届の所定の欄に記入することで、指定した年金のみについて受取金融機関を変更することが可能です。

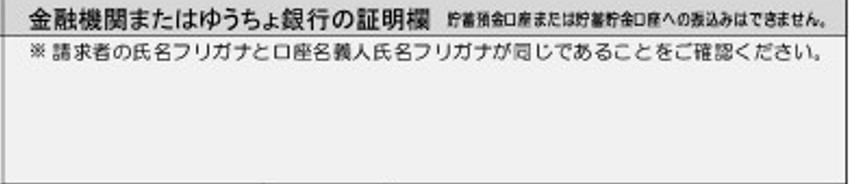

金融機関の証明

こちらの項目は金融機関の証明欄です。

変更届に記載したフリガナと口座に登録している氏名のフリガナとが相違していると年金の振込ができませんので、事前に確認をします。

すぐやる!ドリル

次の口座のうち振込先口座に指定できるものは?

〔普通預(貯)金 ・当座預金 ・ 貯蓄預(貯)金 〕

普通預(貯)金 ・当座預金

受取金融機関の変更届は、日本年金機構のWebサイトからダウンロード( できる or できない )

できる

ねんきんネットを利用して、受取口座の変更は( できる or できない )

できる(公金受取口座を利用する場合などの条件あり)

変更届は、必要事項を記入後( )で提出することもできる。

郵送

変更届の受給権者氏名欄には、本人が署名した場合でも必ず押印が必要である(○or✕)

× ⇒試験で「必ず」「絶対に」という単語がでてきたら、その文章は誤りの場合が多い

受給している( 一部 or すべて )の年金の受取金融機関を変更する場合は、年金コードは記入せずに所定欄にチェックマーク(✔)をつければよい。

すべて

受取期間変更届の金融機関の証明は、預金通帳のコピーの添付をすることで省略が(できる or できない )

できる

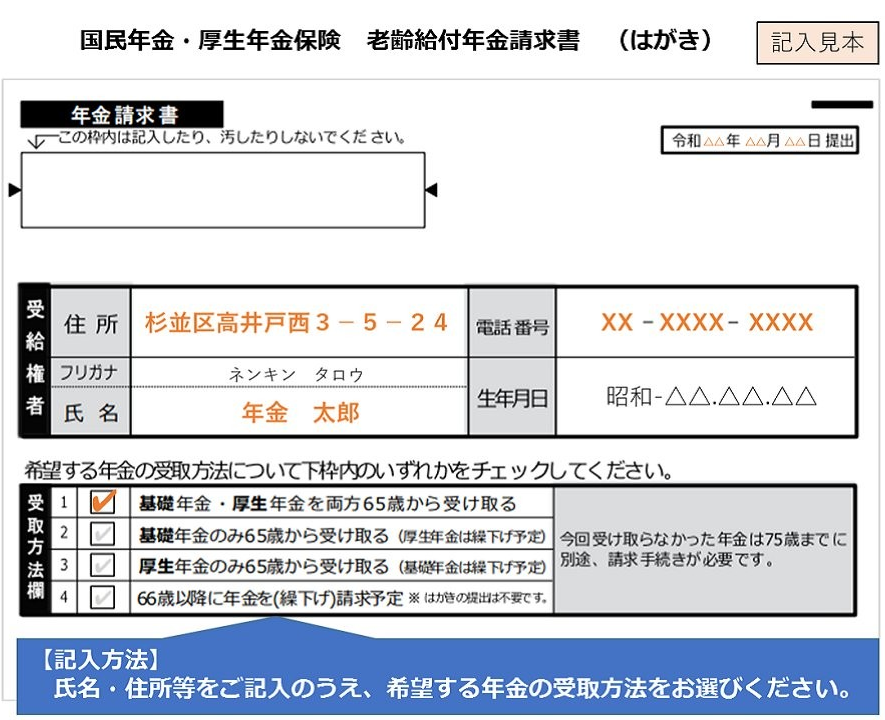

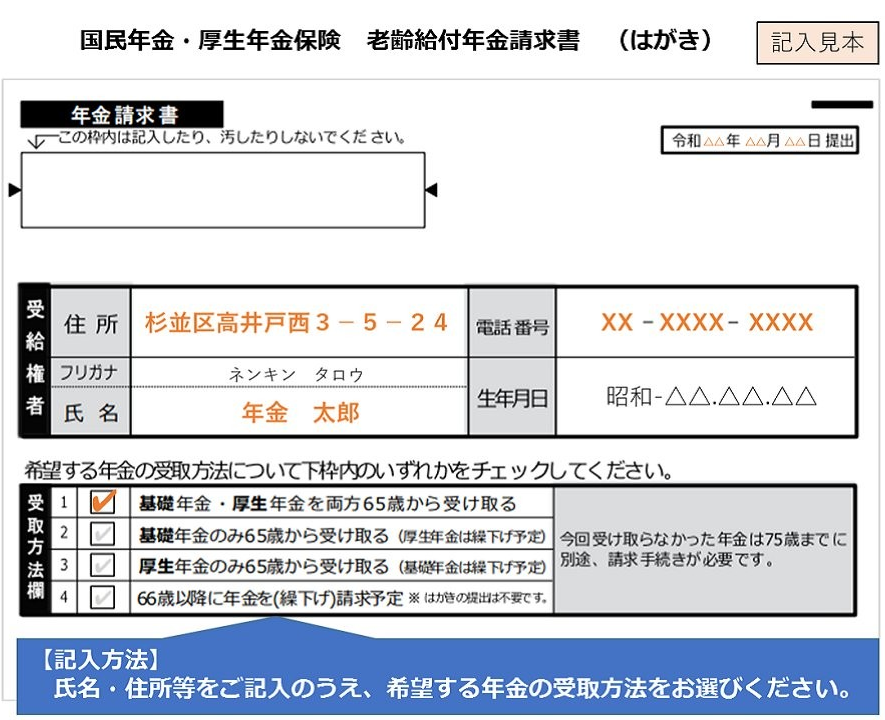

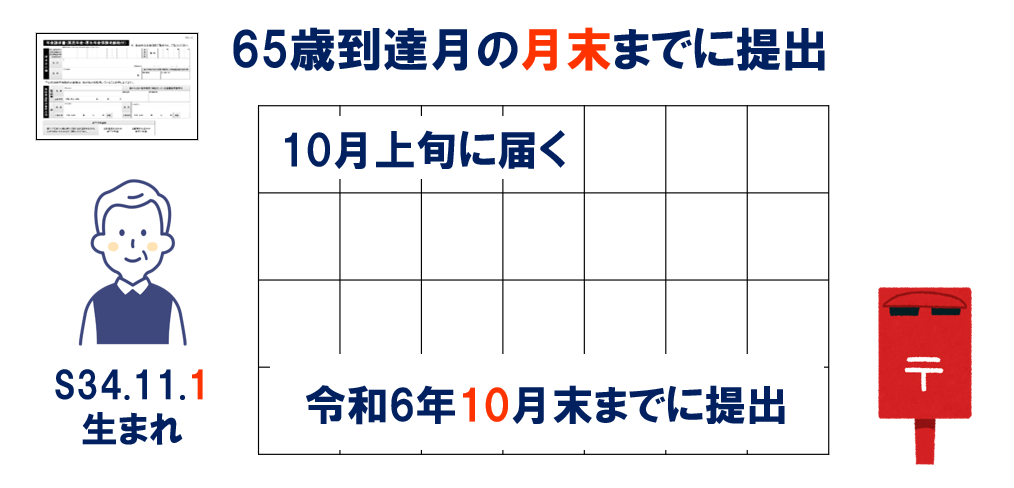

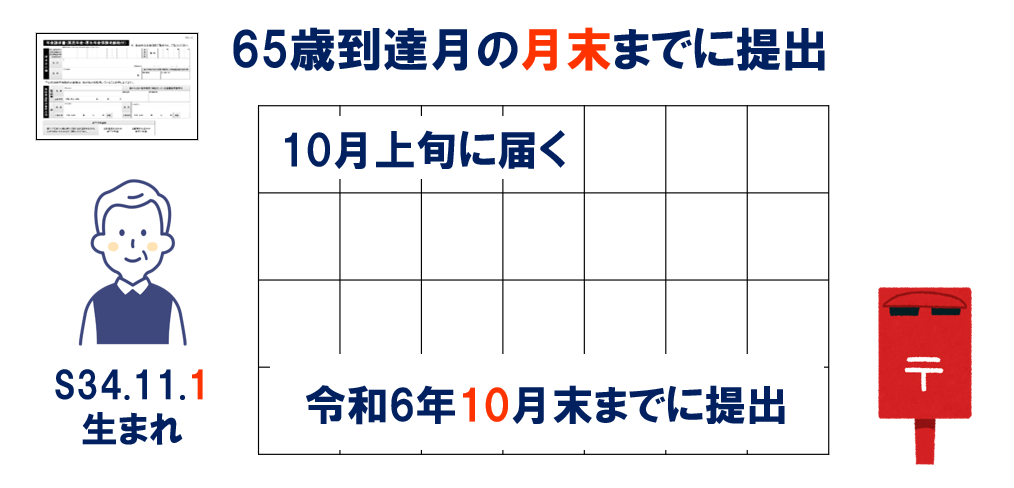

65歳到達時の年金請求書

60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特老厚に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

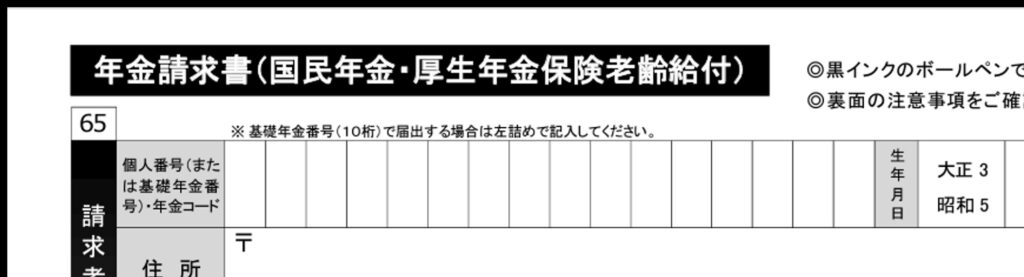

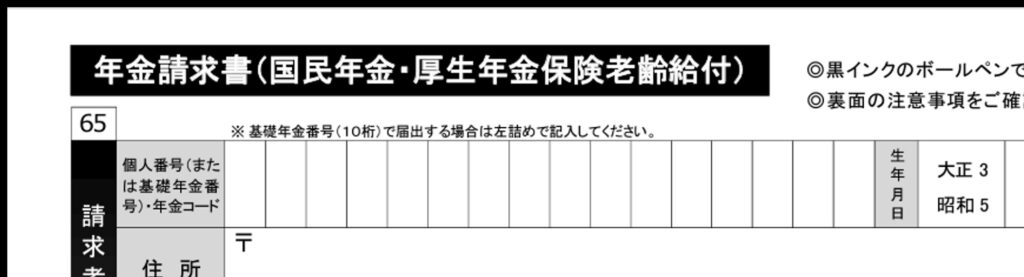

このときは 年金請求書(はがき形式)を提出します。

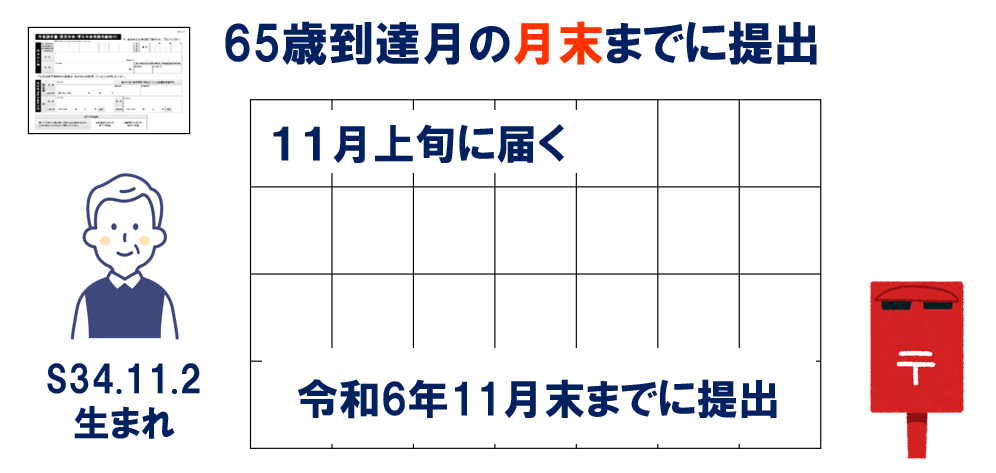

提出期限

年金請求書(ハガキ形式)は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から送られてきます。

最寄りの年金事務所あてではありません!

提出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあります。

繰下げを希望している可能性がある人に年金を支払ってはいけないので、単なるハガキの出し忘れでも年金の支払いが保留されます。

ここでよく論点になるのが、『1日生まれ』の人の提出期限。

年齢が上がるのは誕生日の前日であるため、誕生日が2日~31日の人であれば誕生日のある月が65歳到達月です。

ところが1日生まれにとっての前日は『前月の末日』であるため、65歳に到達月は前月になります。請求書の提出時期も前月末までです。

加給年金対象者の欄

加給年金対象者の欄がある場合、加給年金額の対象となる配偶者の氏名を記入します。

対象者がいない場合、この欄が無いバージョンのハガキが届きます。

繰下げ希望欄

はがきの下の方に受取方法欄があります。

- 老齢基礎・老齢厚生を両方65歳から受け取る → 1に✔

- 老齢基礎のみ65歳から受け取る → 2に✔

- 老齢厚生のみ65歳から受け取る → 3に✔

- 66歳以降に繰下げ予定 → はがきを提出しない

4.がひっかけに使われがち!

このはがきが送られてくる封筒には、65歳以降の受給のパターンについての説明が同封されているのですが…ちょっとややこしいですね。

ですので試験でもよく論点になります。

4.について、このハガキはその左上にも表示されている通り『年金請求書』なのです。

基礎と厚生の両方とも繰下げを希望するということは

現時点では年金請求をしないため、年金請求書であるはがきの提出が不要

という理屈で考えると整理しやすいです。

紛失時の対応

最寄りの年金事務所等で様式の交付を受けるか、日本年金機構のWebサイトからダウンロードします。

(ただし、ネットで申請できるわけではなく、印刷した上で郵送で提出します。)

電子申請が可能になりました☟

電子申請

65歳前から老齢年金を受け取っている場合で、令和7年1月以降に65歳に達した人はねんきんネットから電子申請が利用できます。

従来は、はがき等の書面による手続きしかなかったので、過去問集で学習している方は注意です!

電子申請を利用できない場合もあります。(特別支給の老齢厚生年金の請求後に配偶者または子と生計維持関係が無くなった方やすでに障害年金や遺族年金等の他の年金を受け取っている方など)

すぐやる!ドリル

65歳到達時の年金請求書の提出期限は、( )歳に達する月の末日である。

65

昭和35年11月2日生まれの方が65歳に達するときの年金請求書の提出期限は、

令和( 年 月)の末日である。

7年11月

昭和35年11月1日生まれの方が65歳に達するときの年金請求書の提出期限は、

令和( 年 月)の末日である。

7年10月

提出先は、( )本部である

日本年金機構 ( 最寄りの年金事務所ではありません!)

老齢基礎年金,老齢厚生年金の両方とも繰下げ希望のときは、(受取方法欄のすべてにチェックマークを入れるする or はがきを提出しない )

はがきを提出しない

ねんきんネットを利用して、65歳到達時の年金請求書を提出する仕組みは(ある or ない)

ある⇒ ねんきんネットから電子申請が利用できます(条件あり)

以上、問45.46のインプットでした。

おつかれさまです!

\ 過去問をわかりやすく説明 /

\ 年アドコンテンツの一覧はこちら /

過去問だけでは網羅できない論点の押さえにおすすめ!