うっちー

うっちーここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

問-33.34の登場人物はB夫さんとその妻です。

事例で、B夫さんの年金加入歴が示されます。

過去に会社員の期間が少しあり、そのあとは自営業。そして自営業の期間において、国民年金の保険料を全額免除もしくは一部免除している期間があるという状況です。

そして、老齢基礎年金の年金額額の計算式や国民年金保険料の追納、繰下げなどの知識が問われます。

ポイントはこちらです。

- 免除の種類に応じて年金額に反映される割合がちがうこと

- 免除の時期によっても年金額に反映される割合ちがうこと

- 免除を受けた期間の保険料を追納できる期限

- 繰下げの増額率の計算

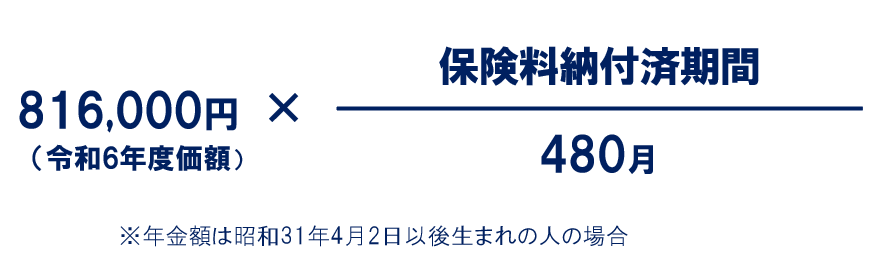

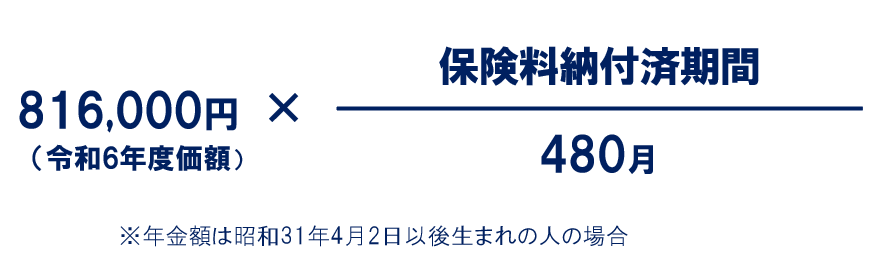

老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金の計算式は?

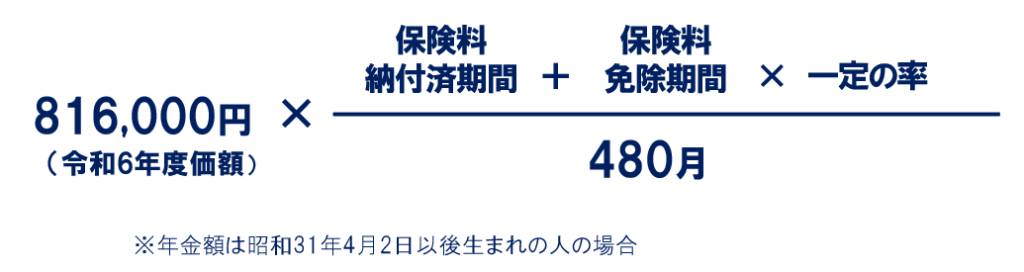

老齢基礎年金の金額の計算式は、基本的に次のように計算します。

20歳から60歳前までの40年間×12ヵ月=480ヵ月のうち、保険料納付済期間が何ヵ月あったかで計算できます。

ここまではかんたん!

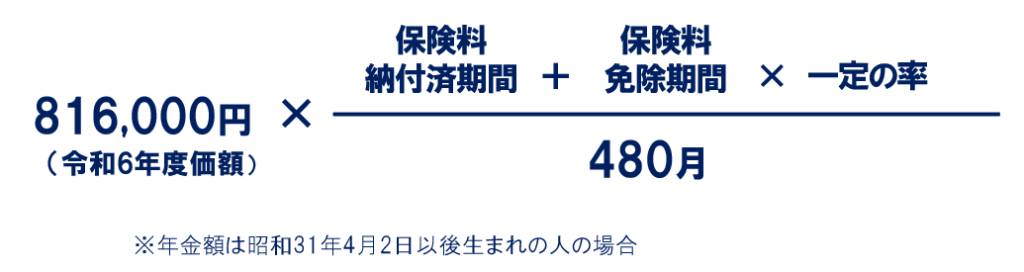

ただし、国民年金の保険料には『免除』があります。

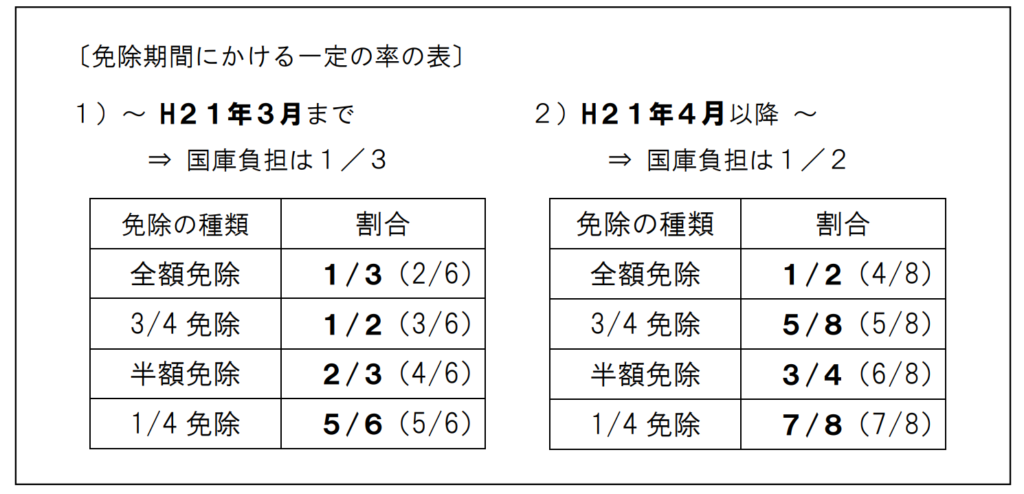

そこで、免除を受けた期間には「一定の率」をかけることになっています。

計算式がちょっとややこしくなります。

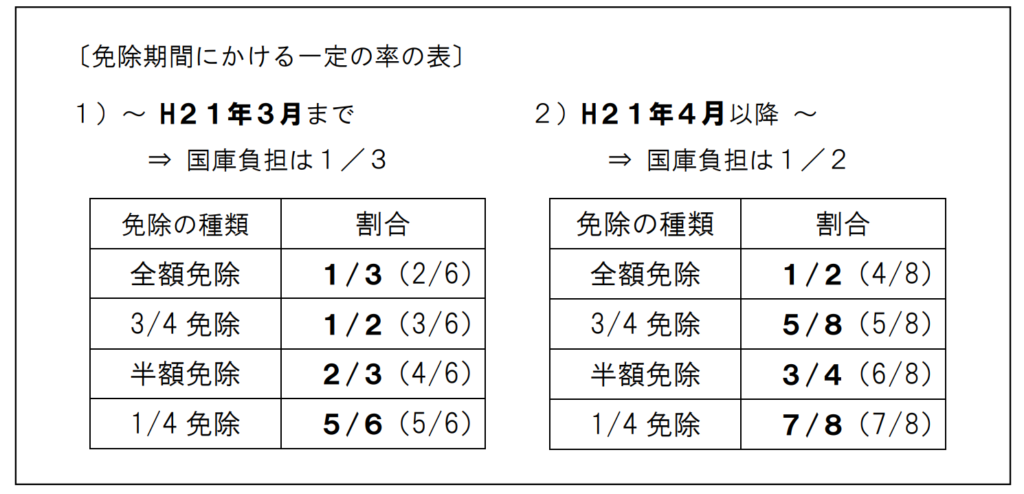

さらに、免除には全額免除だけでなく、半額免除や3/4免除といった段階的な免除もあり、段階ごとに率が変わります。

おまけに、平成21年4月を境に率が変わっています。

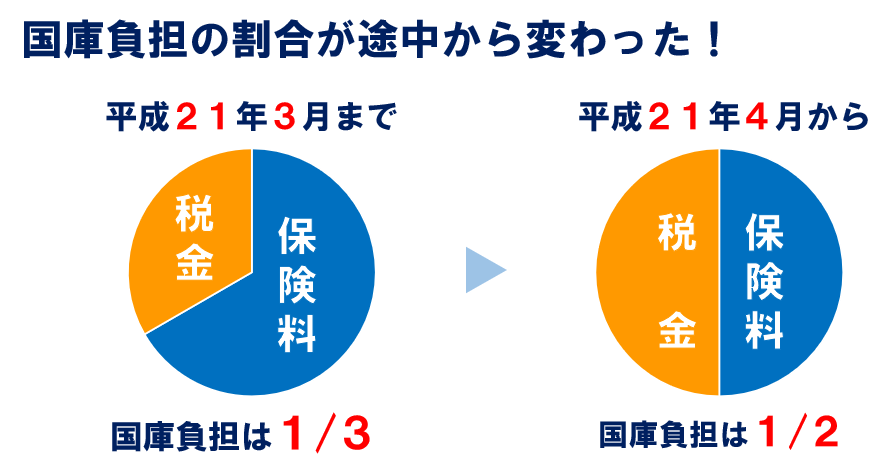

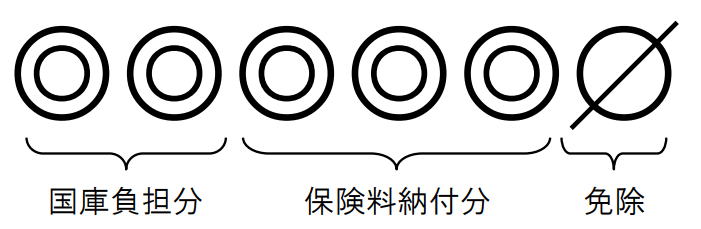

じつは、支給されている年金は、国民から集めた保険料だけがもとになっているのではなく、国庫負担(税金)も使われています。

国庫負担の割合が平成21年4月から変わった(増えた)ため、このとき以降は免除していた期間にかける率が変わっているというわけです。

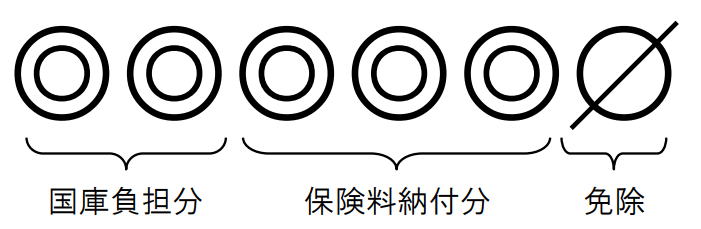

この「一定の率」を試験中に思い出すための方法をお伝えします。

目玉焼きを書く方法です。

免除を受けた期間にかける一定の率の確認方法

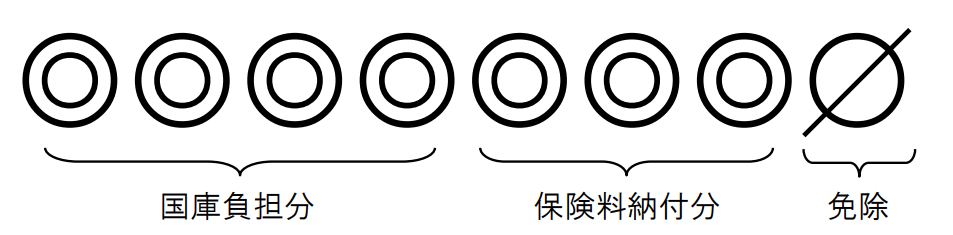

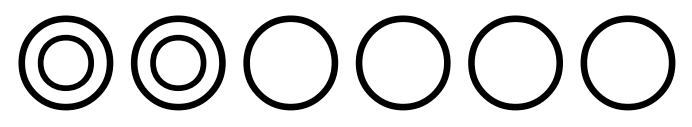

平成21年4月以降の4分の1免除期間を聞かれたら…

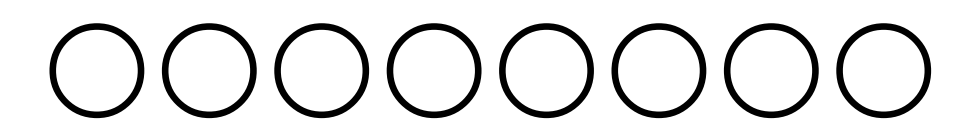

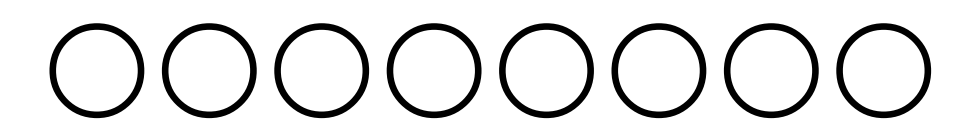

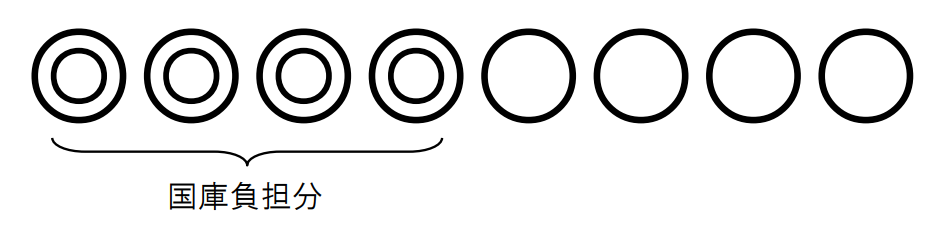

まず、〇を8コ書いてください。

○を何コ書くのかを忘れたら、『H21年4月から国庫負担1/2』を思い出して2×4をしてください。

さらに1/2負担が何年からなのかを忘れたら、『1/2だけにH21』と思い出してください。

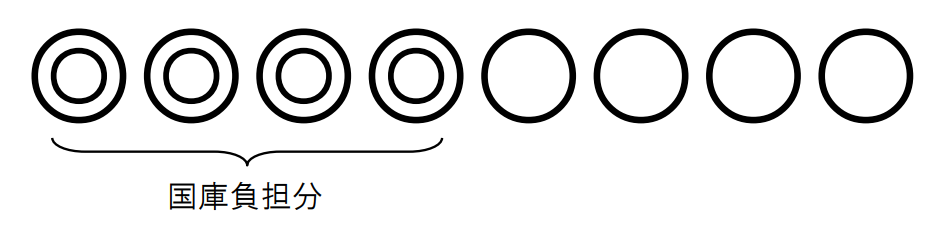

次に、1/2の4コに〇を足して目玉焼きにします(二重丸にします)。これは国庫負担分です。

そして、4分の1免除なので4コのうちの1コを斜線で消し、残った3コを目玉焼きにします。(4/1免除ということは3/4は保険料を払うため、その分が年金額の計算にも反映されます。)

すると、8コの○のうち7コが目玉焼きなので、一定の率は『7/8』

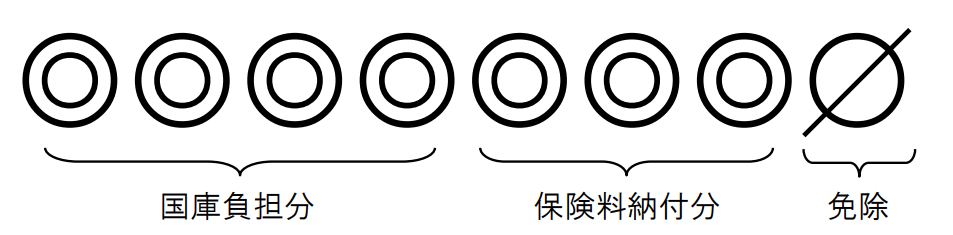

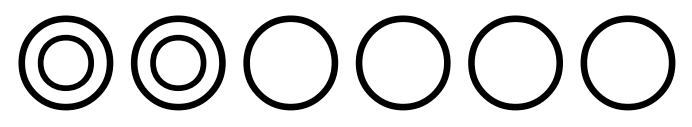

H21年3月以前の4分の1免除を聞かれたら…

まず、○は6コ⇒『H21年3月まで1/3負担』

最初に目玉焼きにするのは2コ(6コのうちの1/3)。

4分の1免除なので4コのうちの1コを斜線で消し、残った3コを目玉焼きにします。

6コの○のうち5コが目玉焼きなので、率は『5/6』

慣れてくると、二重丸◎を付ける過程は飛ばして、斜線を入れて残りの〇を数えるだけでもOKです。

ここまで学んだことは…

- 免除期間に掛ける一定の率の確認方法

- 平成21年4月を境に率が変わること

この2つが押さえられれば、問33が楽に解けるようになります!

すぐやる!ドリル

問題をタップorクリックで答え合わせ

平成29年7月~平成30年6月までの12ヵ月が国民年金の保険料半額免除期間であった場合、老齢基礎年金の年金額を計算する際にこの期間にかける一定の率は( / )である。※

3/4

※「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して480ヵ月以内」です。

平成20年7月~平成21年6月までの12ヵ月が保険料全額免除期間である場合、老齢基礎年金の年金額の計算式に加える月数は、次の計算式で求められる。( ① )ヵ月×1/3 +( ② )ヵ月×1

① 9 ② 3

保険料の追納

保険料の追納とは?

保険料の免除を受けた期間の保険料については、後から納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

追納といいます。

(技能応用編での出題は今のところありませんが、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間も追納ができます。)

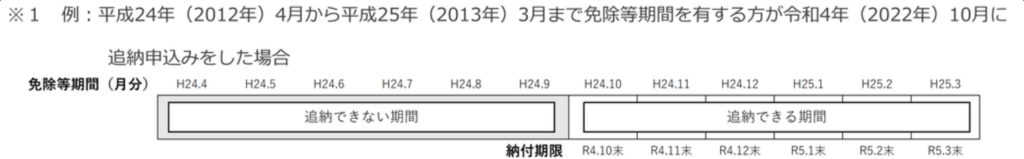

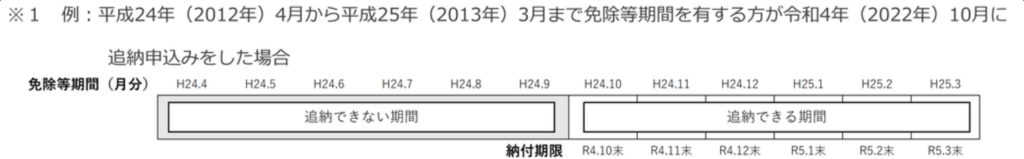

追納が可能な期間

例えば、令和4年10月に追納の申請をして承認された場合は、10年遡った平成24年10月分以降の分は追納できます。しかし、平成24年9月以前の分は追納できません。

10年という数字を覚えておきましょう!

追納保険料額の加算

保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

例)令和元年度に免除期間がある場合

・令和2年度(1年度目)→加算無し

・令和3年度(2年度目)→加算無し

・令和4年度(3年度目)→加算有り

すぐやる!ドリル

保険料の追納ができるのは、追納が承認された月の前( )年以内の免除等期間に限られている。

10

繰下げ受給

繰下げによる年金額の増額

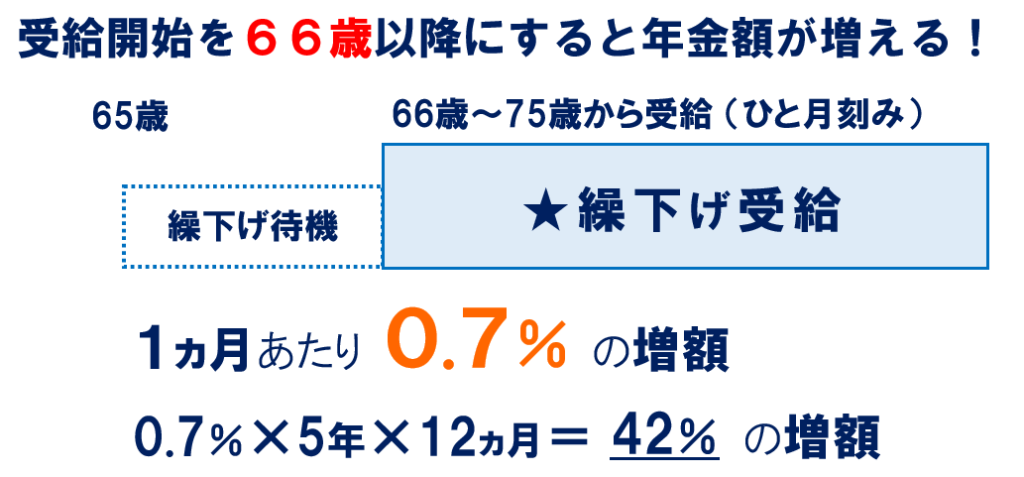

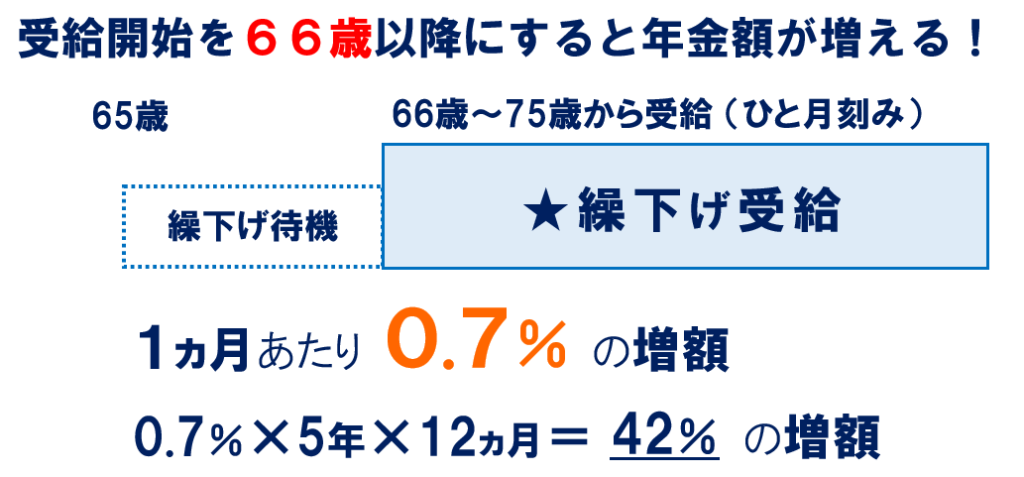

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降に繰下げをすることで、増額した年金を受け取ることができます。

従来は繰下げの上限年齢は70歳まででしたが、令和4年4月1日の改正で75歳までの繰下げが可能になりました。ただし、75歳までの繰下げができるのは、生年月日が昭和27年4月2日以降の人のみです。

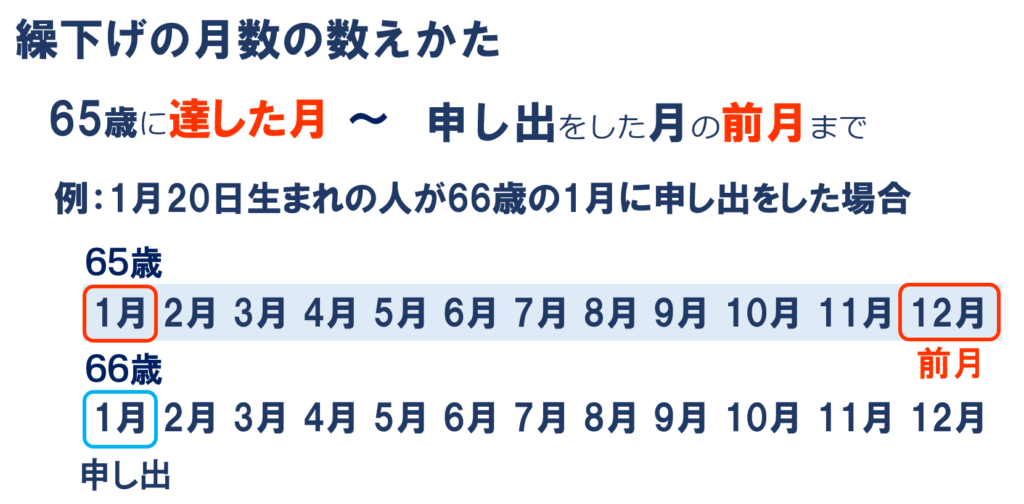

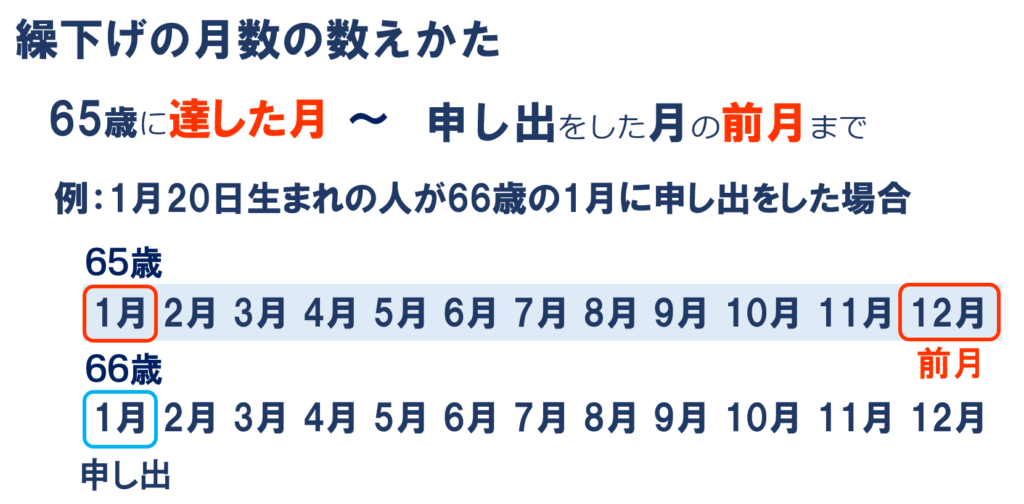

下の図のように、66歳に達した月に申し出をすると『0.7%×12=8.4%』の増額となります。

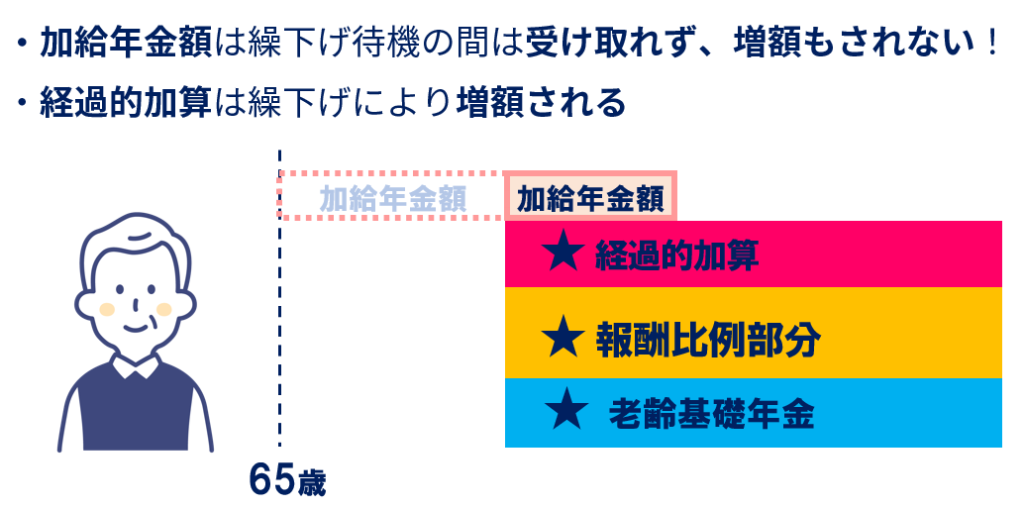

年金額に『加算されるもの』が繰下げの影響をどう受けるのかについてもよく出題されます。

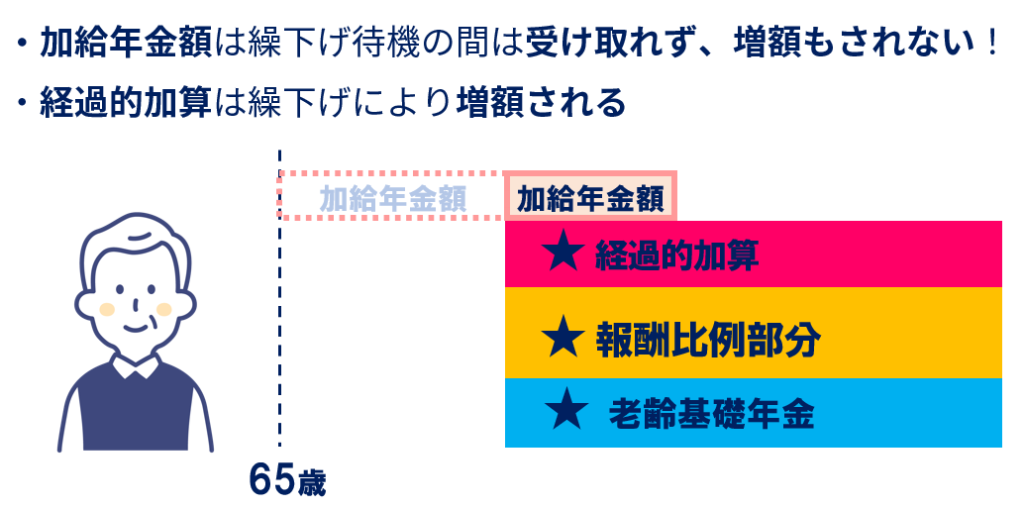

老齢厚生年金の繰下げにおける加給年金額と経過的加算の扱い

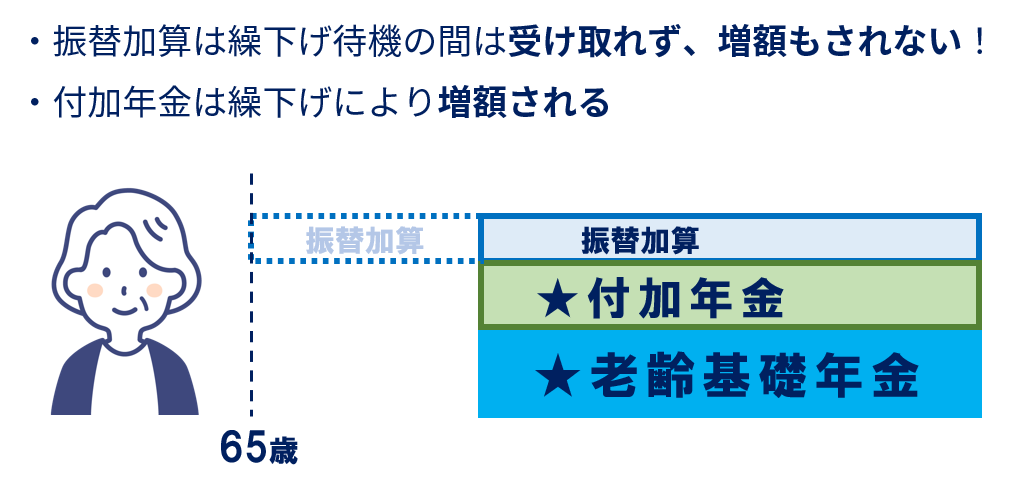

老齢基礎年金の繰下げにおける振替加算と付加年金の扱い

例えば、老齢厚生年金の繰下げ待機をしている間に加給年金額が加算されないことが気になる場合、老齢基礎年金のみを繰下げるという対応が可能です。

すぐやる!ドリル

繰下げをした年金は、繰下げの申し出をした( 月 or 月の翌月 )分から支給される。

月の翌月

1ヵ月繰下げるごとに( )%増額される。

0.7

65歳に達した月から繰下げの申し出をした( 月の前月 or 月 )までの期間で計算される。

月の前月

老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方について繰下げを希望する場合、65歳到達時に送付されるハガキ形式の裁定請求書は提出( する or しない )

しない

老齢厚生年金の繰下げをしている間、『加給年金額』は受け取れず、増額( される or されない)

されない

老齢基礎年金の繰下げをしている間、『振替加算』は受け取れず、増額( される or されない)

されない

老齢厚生年金の繰下げをすると、『経過的加算額』も併せて繰り下げられ、増額( される or されない)

される

老齢基礎年金の繰下げをすると、『付加年金』も併せて繰り下げられ、増額( される or されない)

される

以上、問33.34のインプットでした。

おつかれさまです

\ 過去問をわかりやすく説明 /

\ 年アドコンテンツの一覧はこちら /

\ 投げ銭、励みになります/

過去問だけでは網羅できない論点の押さえにおすすめ!