うっちー

うっちーこんにちは!うっちーです

ここでは、年アド3級の技能応用問題を解くための知識についてお伝えしていきます。

問-35.36の登場人物はC夫さんです。

C夫さんの老齢厚生年金の『報酬比例部分』『経過的加算』を求める問題です。

報酬比例部分については、従来は計算式が選択肢になっていたのですが、最近の出題では計算結果の年金額そのものを答える問題になっています。

ポイントはこちらです

- 平成15年4月より『報酬』のカウントが変わっていること

- 乗率の『旧』と『新』どっちを使うか?

- 被保険者期間の月数の数え方

- 定額部分と老齢基礎年金の計算のもとになる期間のちがい

- 生年月日によって年金額がちがう

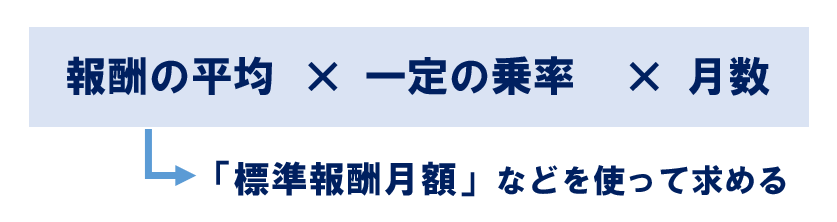

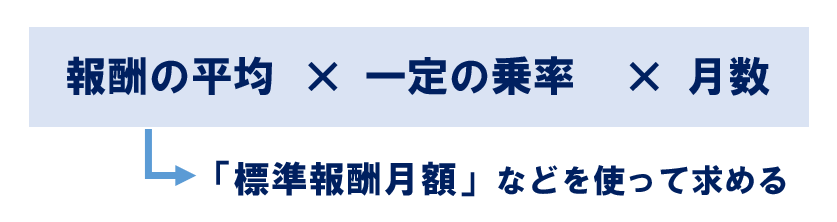

老齢厚生年金の年金額の計算

報酬の平均

老齢厚生年金の『報酬比例部分』は、厚生年金保険に加入していた時の『報酬』によって年金額に差がつく部分です。

計算式をざっくり示すと次のようになります。

『報酬の平均』は、正しくは『平均標準報酬月額』や『平均標準報酬額』といいます。

この辺の単語がややこしいので、それぞれ解説しておきます。

- 標準報酬月額

-

月の報酬を等級表にあてはめて切りのいい数字にした額。

- 平均標準報酬月額

-

平成15年3月までの被保険者期間の各月の「標準報酬月額」の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額。

- 平均標準報酬額

-

平成15年4月以後の被保険者期間の各月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額。

元々は月給だけで報酬の平均を計算していましたが、平成15年4月からは賞与を含めて計算するようになりました。

これを総報酬制と言います。

平成15年4月という節目を覚えておくことが肝心です!!

ちなみに、報酬比例部分の計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額については最近の賃金水準や物価水準に合わせるために「再評価率」を乗じます。(この問題を解くうえでは気にしなくていいです。)

一定の乗率

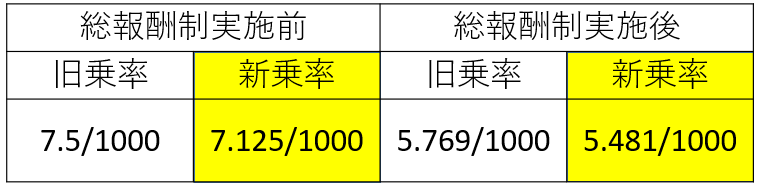

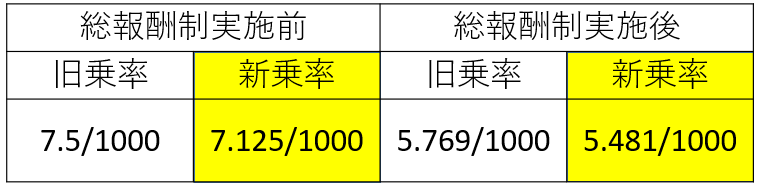

試験では☟のような表が問題文に掲載されていますので、乗率の数字の暗記はしなくても大丈夫です(今のところは…)。

大事なのは、計算に『どの乗率を使うのか』です!

また新乗率にも2つあります。

被保険者期間に応じて、①②をそれぞれ使います。

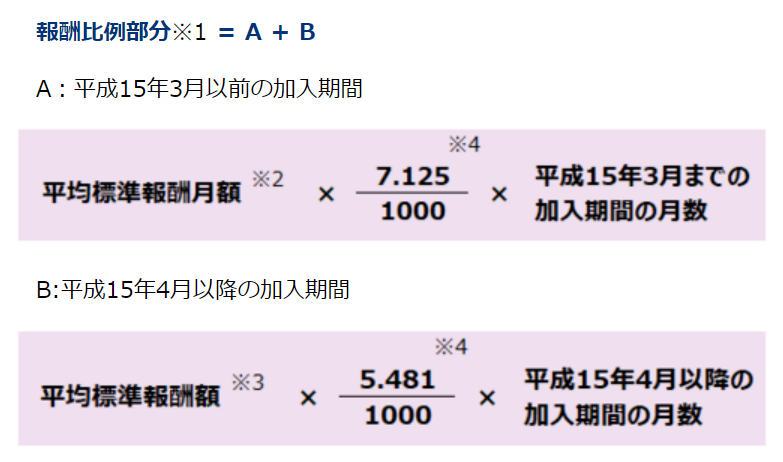

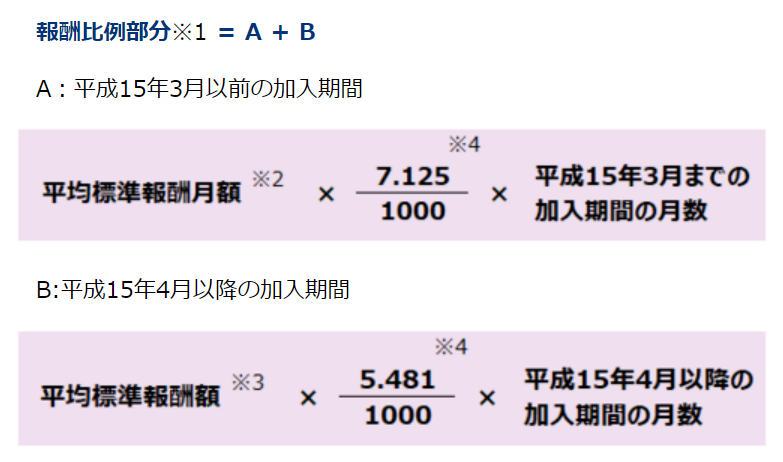

7.125/1000

5.481/1000

被保険者期間の月数

問題の事例には入社から退職までの月数は載っておらず、次のように書かれています。

『昭和○年○月に入社し、65歳に達した日に退職』

『昭和○年○月に入社し、65歳の誕生日付けで退職』

そこから次のA・Bに分けた期間の月数を数える必要があります。

A

入社~

平成15年3月まで

B

平成15年4月~

退職まで

このうちBのほうが問題で、退職した月まで含めて数えるのかどうかが論点になります。

ポイントをまとめておきますね!

- 月末に退職した場合は『その月まで』カウント

- 月の途中に退職した場合は、その月は含めずに『前月まで』をカウント

- ○○歳に達した日とは、『誕生日の前日』のこと

報酬比例部分の計算式

ここまで学んできたことを組み合わせると、このような式がつくれます。

すぐやる!ドリル

次の退職日の場合、厚生年金保険の被保険者期間が何月分まで含まれるのか答えてください。

問題をクリックorタップで答え合わせ!

4月30日をもって退職

4月分まで(月末退職なので、その月まで含める)

5月1日生まれの人が65歳に達した日に退職

4月分まで(○歳に達した日は誕生日の前日なので、退職日は4/30)

5月1日生まれの人が65歳の誕生日に退職

4月分まで(5/1退職は月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)

5月31日生まれの人が65歳に達した日に退職

4月分まで(5/30退職となり、月の途中の退職であるため、その前月までをカウント)

経過的加算

加算の由来

経過的加算は名称から内容のイメージがつきにくいんですよね。

語弊を気にせずにざっくり言うと

厚生年金保険の期間のみで数えて、加入が40年を満たすまでは年金額が増えやすい。

というものです。

もっと正確に理解しようとすると、昔の経緯を知っておくことが大事になります。

経過的加算には「単価」と「期間」の2つの意味がありますので、それも踏まえながら見ていきましょう!

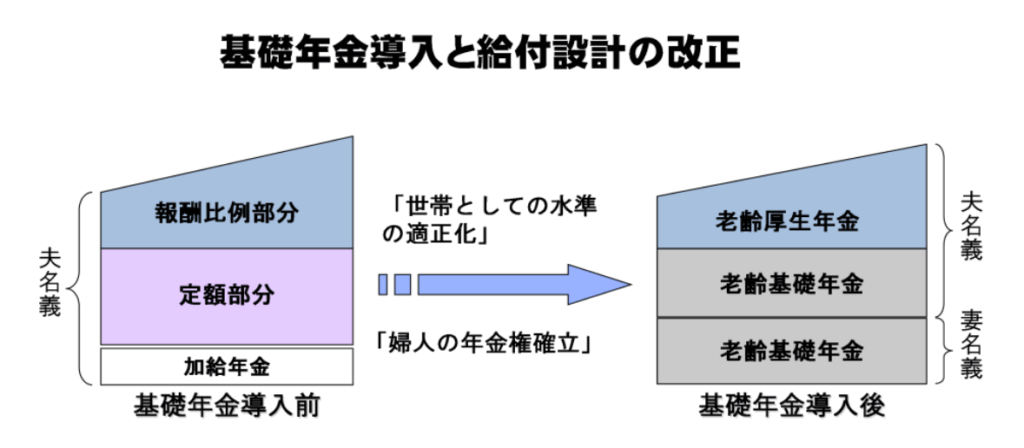

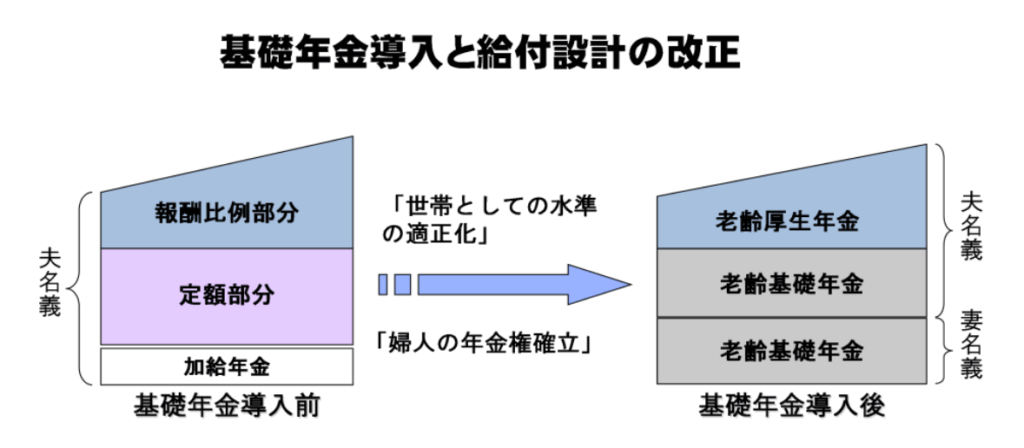

まずは、こちらの図をご覧ください。

昭和60年の法改正によって基礎年金ができたときの変化のイメージです。

昔の厚生年金保険には、加入時の報酬に応じて年金額が計算される『報酬比例部分』と一定額の単価×加入した月数で年金額が計算される『定額部分』がありました。

これらは、会社員だった夫に対して支給するもので、専業主婦の妻に対して妻名義の年金は基本的にはありませんでした。

その後、昭和60年の法改正により、定額部分は夫と妻にそれぞれの名義の老齢基礎年金として支給されることになりました。

夫名義の年金は、1階を老齢基礎年金・2階を老齢厚生年金とする、今の形になりました。妻は国民年金に第3号被保険者として加入し、妻名義の老齢基礎年金を受給することができるようになりました。

単価のちがい

改正当時、定額部分と老齢基礎年金では年金額に大きなちがいがありました。定額部分の方がひと月分の単価がずっと高かったのです。

このため、計算のもとになる期間が同じ場合であっても、定額部分として計算したほうが年金額が多かったのです。

この差額は、定額部分の単価を下げることでじょじょに近づけられていき、現在で概ね同じ額になりました。

その過程で、定額部分が基礎年金に置き換わった分の単価の差額を補うことが経過的加算の役割のひとつでした。

現在でも、計算上若干の差額がでます。

定額部分と老齢基礎年金の年金額は、それぞれ次のように求めます。(令和7年度・昭和31年4月2日以後生まれの人の場合)

1,734円×月数

831,700円×月数/480月

仮に、ぴったり20歳から60歳前まで厚生年金保険の被保険者期間だった場合で計算してみましょう!

定額部分の単価は1,734円×480ヵ月=832,320円となり、満額の老齢基礎年金831,700円に対して+620円の差額が発生します。

この差額が経過的加算として加算されます。

経過的加算は60歳以降に発生するものと思われがちですが、その理解だと60歳未満の人に届くねんきん定期便にわずかな額の加算がついている謎が解けなくなります。

期間のちがい

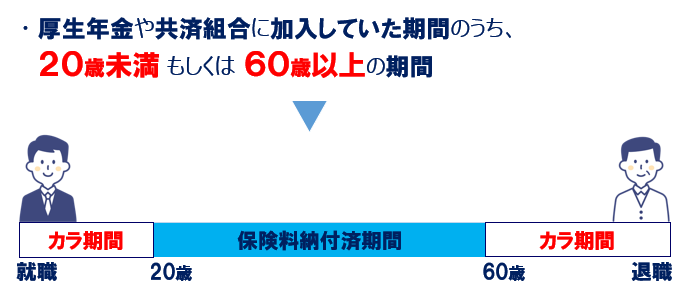

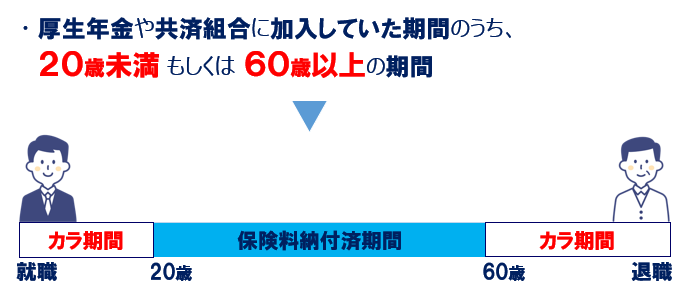

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳未満もしくは60歳以上の期間は老齢基礎年金の保険料納付済期間にはなりません。

インプットの問31で出てきた話です。

どうなるかというと、カラ期間(合算対象期間)として扱われます。

このカラ期間(合算対象期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

旧厚生年金の定額部分は20歳未満や60歳以降の期間も含めて計算することができたのに、それが基礎年金に置き換わったことでこの期間が年金額に反映されないのでは損になってしまいます。

この、年金額の計算に含めることができる期間のちがいによって生じる差額を補うのが、経過的加算のもうひとつの役割です。

現在では、経過的加算というとこちらの意味合いが強いですね!

勘違いが多いのですが、経過的加算の上限の40年(480ヵ月)は国民年金+厚生年金で数えるのではなく、厚生年金のみで数えます。20歳以上60歳未満の間に国民年金1号や3号の期間があると、60歳以降に経過的加算に反映される期間の余地が増えることになります。

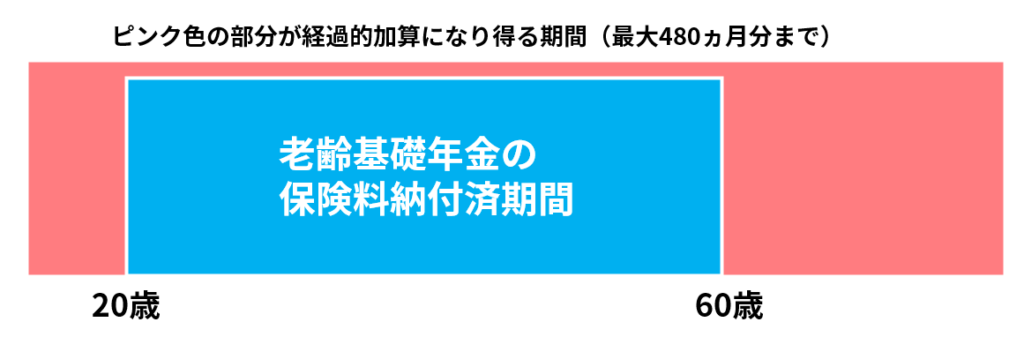

ここまでの話をイメージ図にまとめると、経過的加算に反映され得るのは、厚生年金保険に加入していた期間のうち、下の図のピンク色の部分です。

旧厚生年金保険の定額部分と現在の老齢基礎年金との単価のちがいと期間のちがい。この2つのちがいから生じる差額の調整として加算されるのが経過的加算です。

「経過的」というのは、一時的な状態や過渡的な状態を表す言葉です。単価のちがいについては過渡期は終わっていると言えるのですが、厚生年金保険に加入できる期間と老齢基礎年金に反映される期間は現在も一致していないため、「経過的」と言いつつ、現在でも続いています。この名称が理解を余計にややこしくさせていると感じます。

個人的には、名称はなんとかならんもんかな~と思います…

支給開始時期

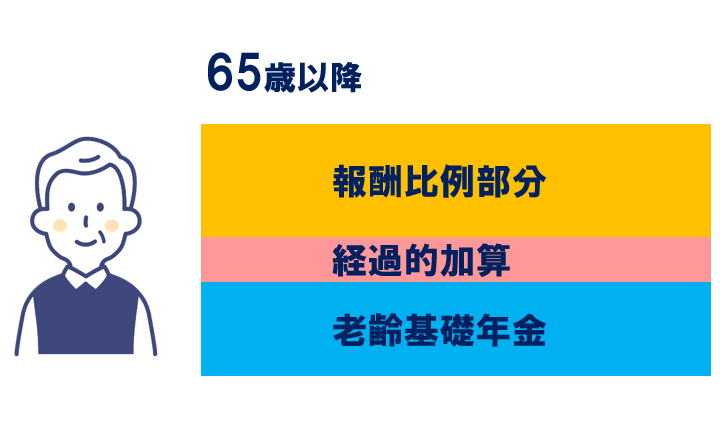

経過的加算は、65歳以降に報酬比例部分と一緒に支給されます。

計算方法

経過的加算は、定額部分として計算した年金額から老齢基礎年金の年金額を差し引いて求めます。この際の老齢基礎年金は、厚生年金保険の被保険者期間のみで計算します。

経過的加算の額 = 定額部分の額 ー 老齢基礎年金の額 〔厚生年金の被保険者期間のみで計算した額〕

定額部分の額 = 1,734円 × 厚生年金の被保険者期間〔原則的に480月が上限〕

老齢基礎年金の額 = 831,700円 × 厚生年金の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間 ÷ 480月

民間の厚生年金だけでなく、共済や私学に加入していた場合(第2号厚生年金被保険者~第4号厚生年金被保険者)は、それぞれの制度について経過的加算を計算するのですが、年アド3級の技能応用では過去に出題がないので説明を省いています。

60歳以降の経過的加算は、厚生年金で一年間働くとざっくり年額2万円が加算されます。もし、報酬比例部分で同じ単価を作ろうとすると月の報酬が32万円ほど必要になります。経過的加算は60歳以降にそれほど高くない報酬で働いている人でも年金額を積み上げしやすい仕組みと言えます。

60歳までの間に厚生年金保険に加入していた期間が少なめだった人は、60歳以降に経過的加算を積み上げる余地がたくさん残っていることになります。その意味でも60歳以降に年金額を積み上げるための強い味方です。

すぐやる!ドリル

昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、定額部分を計算する際の被保険者期間の月数の上限は( )ヵ月である。

480

経過的加算は20歳未満もしくは60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間がある場合にのみ加算される。

✕ 20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間についても、ごく少額ですが加算されます。

5月31日生まれの人が60歳の前後を通して厚生年金保険の被保険者であった場合、老齢基礎年金の年金額の計算に含まれる期間は60歳に達する年の( )月分までである

4

年金額の改定

生年月日によって年金額がちがう!?

年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改定することとなっています。

さらに、68歳以上なのか67歳以下なのかによって改定ルールが異なります。

そのために、生年月日によって年金額にちがいがあります。

問題を解く上では「生年月日によって年金額がちがう」ことがわかっていればいいのですが、その理由まで詳しく知りたい方はこちらをご参照ください☟

令和7年度の年金額

問-36の問題で論点になるのは、満額の老齢基礎年金と定額部分の単価(ひと月分)です。

満額の老齢基礎年金

831,700円

829,300円

定額部分の単価

1,734円

1,729円

参考資料:厚生労働省 和7年度年金額改定についてお知らせします

これ、今のところは生年月日や金額を暗記していなくても問題は解けるようになっていますのでご安心ください。

以上が問35.36のインプットです。

おつかれさまでした

掲載している解法や覚え方のコツは当ブログのオリジナルです。無断転載・無断転用を禁止しております。

\ 過去問をわかりやすく説明 /

\ 年アドコンテンツの一覧はこちら /

過去問だけでは網羅できない論点の押さえにおすすめ!