うっちー

うっちーこんにちは!

うっちーです

第17回紛争解決手続代理業務試験、ダメでした…

結果を受け止めて次に進むためにも、再チャレンジすることになったときの自分への備忘録としても、試験の振り返りを書き残しておきます。

お読みいただいているあなたにも、反面教師としてお役に立つことがあるかもしれません。

第17回紛争解決の合格発表

合格発表は令和4年3月18日(金)にありました。

この日の『官報』および『全国社会保険労務士連合会のWeb』に受験番号が掲載されました。

私の番号はなかったですけど…

連合会のWebには、合格基準や出題の趣旨も掲載されています。

全国社会保険労務士連合会(紛争解決手続代理業務試験について)

合格率は49.8%でした。

ちなみに、例年の合格率は50%台後半~60%台くらいです。

史上最低を記録しました!!

なんちゅう年だったんだ…

それでも合格された方はいらっしゃるのですから、これが自分の不合格の言い訳にはならないですけどね。

この試験、受験するのは全員社労士ですから、合格率の分母にはまともに勉強ができる人が揃っているわけですよ。

そして、多くの時間と費用を投じる研修を乗り越えた上での試験でもあります。

そのため、基本的には皆さんガチで挑みます!!

(なかには個別のご事情で勉強時間が確保できなかった方もいらっしゃるかもしれませんが…)

そう考えると、たとえ合格率が60%以上あったとしても、かなり熾烈な試験であることは確かです。

今回で合格された方は本当に尊敬します!!

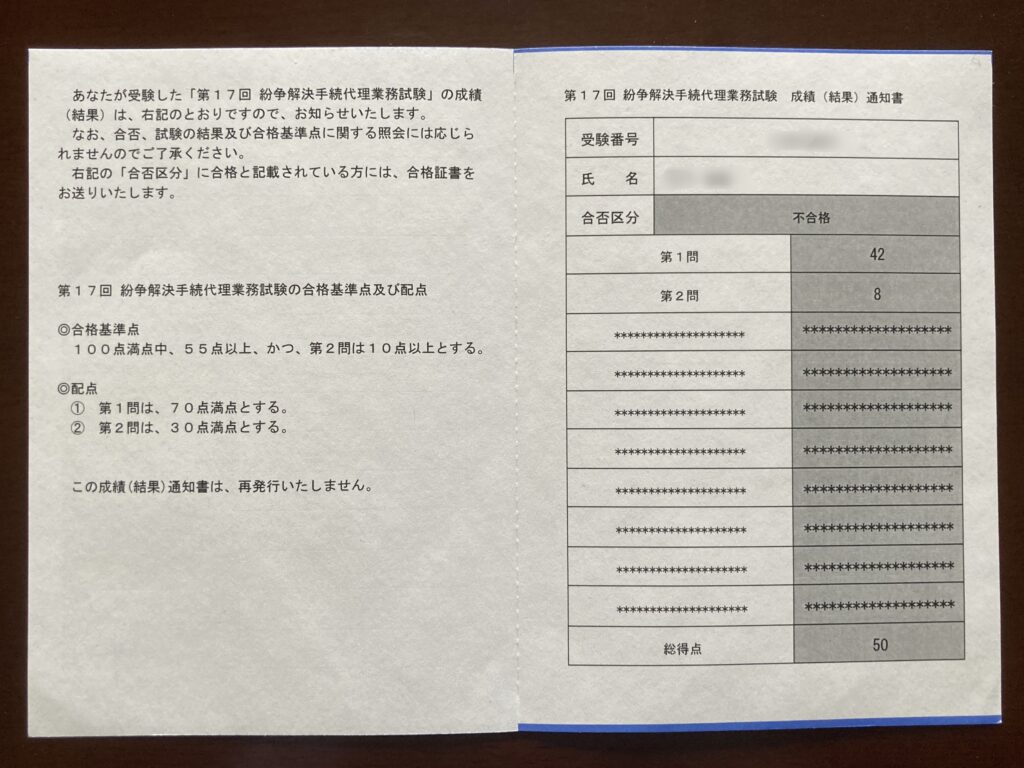

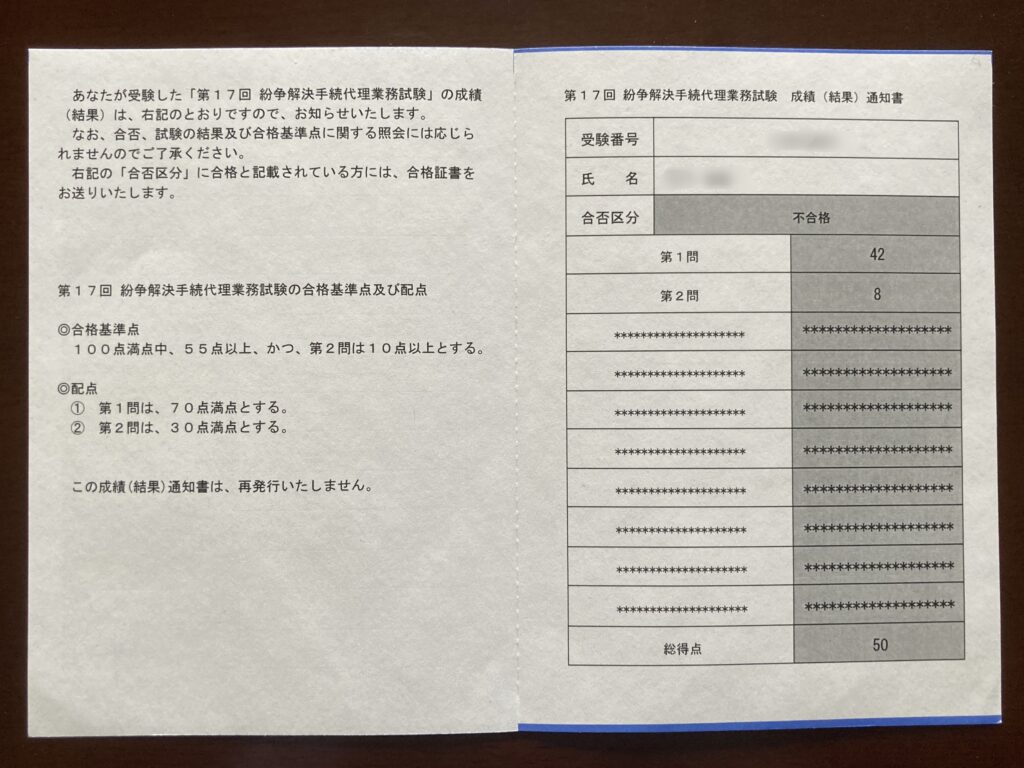

試験の結果

通知のハガキ

不合格の場合は『成績(結果)通知書』のハガキのみが届きます。

普通郵便ですので土日祝は配達されず、週明けに届きます。

こちらが私の試験結果です。

総得点が合格基準点の55点に対して5点不足。さらに、倫理(第2問)が基準点10点に対して2点不足しています

めんぼくない…

結果からの所感

ただ、この結果を見て、あっせん(第1問)については70点中42点の6割得点できていることに手ごたえを感じました。

まったく歯が立たない試験ではなかった!!

「総務人事の経験なし、社労士事務所の勤務経験なし、得意分野は公的年金」という私でも、ここまで肉薄できました。

倫理さえ、もう少し得点できていれば合格に手が届いてました。

そう思うと、悔しくなってきました。

「ああ、自分はこの試験に受かりたかったんだな…」と、そう思いました。

試験の反省

この試験、模範解答は掲載されません。

ただ、第16回試験からは『出題の趣旨』が連合会のWebに掲載されるようになりました。

全国社会保険労務士連合会(紛争解決手続代理業務試験について)

これを踏まえて、私の反省点を書いておきますね。

全体を通して言えば、まだまだ実力不足なこともありますし、特別研修に紛代試験の対策を期待していて試験対策のスタートが遅かったという過ちもあるのですが、本試験に絞って言うとコレですね。

紛代試験はこちらの問題で構成されています。

・第1問 あっせん

小問(1)(2)(3)(4)(5)

・第2問 倫理

小問(1)(2)

「総得点が良くても倫理で基準点割れすると合格できない」という情報は持っていましたので、対策として本試験では倫理から解き始めました。

これは、多くの受験者が採っている戦略です。

時間配分は試験時間2時間のうち30分で倫理を解いて、残りの90分をあっせんに充てる予定でした。

ところが、そうは問屋が卸さなかった…

倫理の小問1でいきなりつまずきました!

過去問とは問題の傾向が違っているように感じまして…

試験終了後に、みんな口々に倫理が難しかったと言っていました。

『出題の要旨』からすると、小問1の論点は「非弁行為」でした。

しかし、私は考えあぐねた末にそれとは違う論点でストーリーを作りました。

弁護士法違反は過去にも出題されたことのある論点ですので、知識としてはあったのですが、この事例に対してその知識を引っ張り出してくることができませんでした…

しかも、解答した後に言い回しが気になって書き直しをしました。

さらに、書き直した箇所がおかしい感じがして、重ねて大幅な書き直しをしました。

結果として、解答文の後半1/3に二条線をひっぱって書き直したことになります。

採点者に読んでもらえるのかさえ不安な解答…

ここまでで、25分以上経過。

すでにペースを乱しまくっています。

小問2の方は、小問1に時間を使っていたため、かなりあせって解きました。

それからあっせんに進みましたが、問題文を読んで小問1~3を記入するには、やはりそれ相応の時間がかかります。

小問4にたどり着いた時点で残り時間20分ほどだったので、じっくり考える暇もなく、もう殴り書きでガーーーーっと4と5を終わらせた感じです。

あっせんの小問1で時間をくったしわ寄せがここにきました…

振り返ってみれば、倫理の1が解きづらく感じた時点でさっさと倫理の2に進んでおけばよかったのかもしれません。

1は時間を浪費した上に、けっきょく論点が誤っていましたから…

文章が整っているかなんぞは気にせずに、「受任できる・できない」の判断による部分点※だけを狙っておけば時間が節約できました。

倫理は小問ひとつにつき15点ですが、ゼミナールで聞いた話では、じつは配点の内訳があります。

受任可否の

『結論』が3点

『理由』が12点

らしいです。そうすると、結論が2問とも当たっていれば、それで6点は確保できるということですね。

倫理を2問とも正しい論点で解くのが理想ですが、そもそもが実力不足な状態で受けているのですから、時間配分をオーバーするようなら割り切って次に進むことも必要だったと思います。

満点を狙う試験ではないですからね。

そうすれば「倫理の小問2」と「あっせん」の問題をもっと落ち着いて考えて、得点を伸ばすことができていたかもしれません。

今更言ってもタラレバですが、再チャレンジをすることになったときに教訓にできるよう、書き残しておきます。

試験の感想と当日あった出来事

時間が、ない!

こんなに時間に追われる試験は、かつてありませんでした!!

あえて言えば年金アドバイザー2級。あの試験もなかなか時間に追われましたが、紛代試験はそれ以上でした。とにかく時間が足りない!

また、ボールペン等の消せない筆記用具を使うこともあり、知識や思考の瞬発力が試されます。

二条線で訂正はできるものの、大幅な書き直しをしているとタイムロスしてしまうため、実質的に文章の書き直しは難しいと捉えておいた方が良さそうです。

誤字をちょっと直すくらいならできるという感覚です。

自信が、いる!

じつは、試験の前にちょっとしたハプニングがありました。

試験当日の午前中にはゼミナールといいまして、弁護士の先生の講義があります。

テーマは「倫理」でした。

そこで、事例について検討している際に、先生と考え方の道筋がおおむね同じなのに、「受任できる・できない」の結論が正反対ということがあって、私はおもわず声をあげておったまげました!

マスオさんくらいの「えぇーー!!」でした!

その勢いで手を挙げて、「それは〇〇〇だから〇〇〇という考えではいけないのでしょうか?」と発言すると

「そういう考え方もできますね」と先生。

どっちでもいいんか〜い!!

この試験は、白か黒か、0か100かがはっきりとしない物事について論じるものなんです。

判断に迷いが生じるのは当たり前で、それをじっくり考えていると時間の無駄になってしまいます。

倫理のあの問題でそれを思い知らされました。

今回は試験の最中と試験当日のことについて書きました。

また、折を見て、特別研修や紛代試験について書いていきますね。

ついでに、参考図書をひとつご紹介いたします。

参考図書の紹介

個別労働紛争あっせん代理事務マニュアル

特定はそもそも『あっせん』について学ぶので、その実務について書かれている本は参考になります。

じつは、特別研修では『あっせん申請書』や『答弁書』ついての書き方のレクチャーが特に無いまま、見よう見まねで課題を作成しなくてはなりません… 特別研修のグループ研修に向けて読んでおくとためになります。 (私はグループ研修の後でこの本を知りました…)